西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。

題圖:圖蟲·創意

來源:地道景物

作者:鹿鳴谷

春天,是鱖魚味的。而鱖魚,是桃花味的。不信你看,唐詩里就有“桃花流水鱖魚肥”的句子。落到水里的桃花,被鱖魚吃掉,鱖魚便有了桃花的滋味,這是江南人的春日浪漫。

巧合的是,在西南一些地域,鱖魚是叫“鰲花”的。冬天的翠花擔任上酸菜,春天的鰲花,顯露融冰的湖面唼喋(shà zhá,吐泡泡),吃的是雪花。經湖水燉煮,只需最復雜的佐料,滿嘴便都是春天的滋味。

從西南,到江南再到東北,一尾尾小魚游歷了祖國的大江大河,吃掉了沿岸的各種春花,肉質便有了春天的氣味。春天的魚,隨百川灌海,游進江湖官方;春天的魚味,隨繁花飄絮,落進萬家燈火。不論你如今是一個“狂飆老默”,還是一位“寶石老舅”,都請打個電話:我想吃魚了……

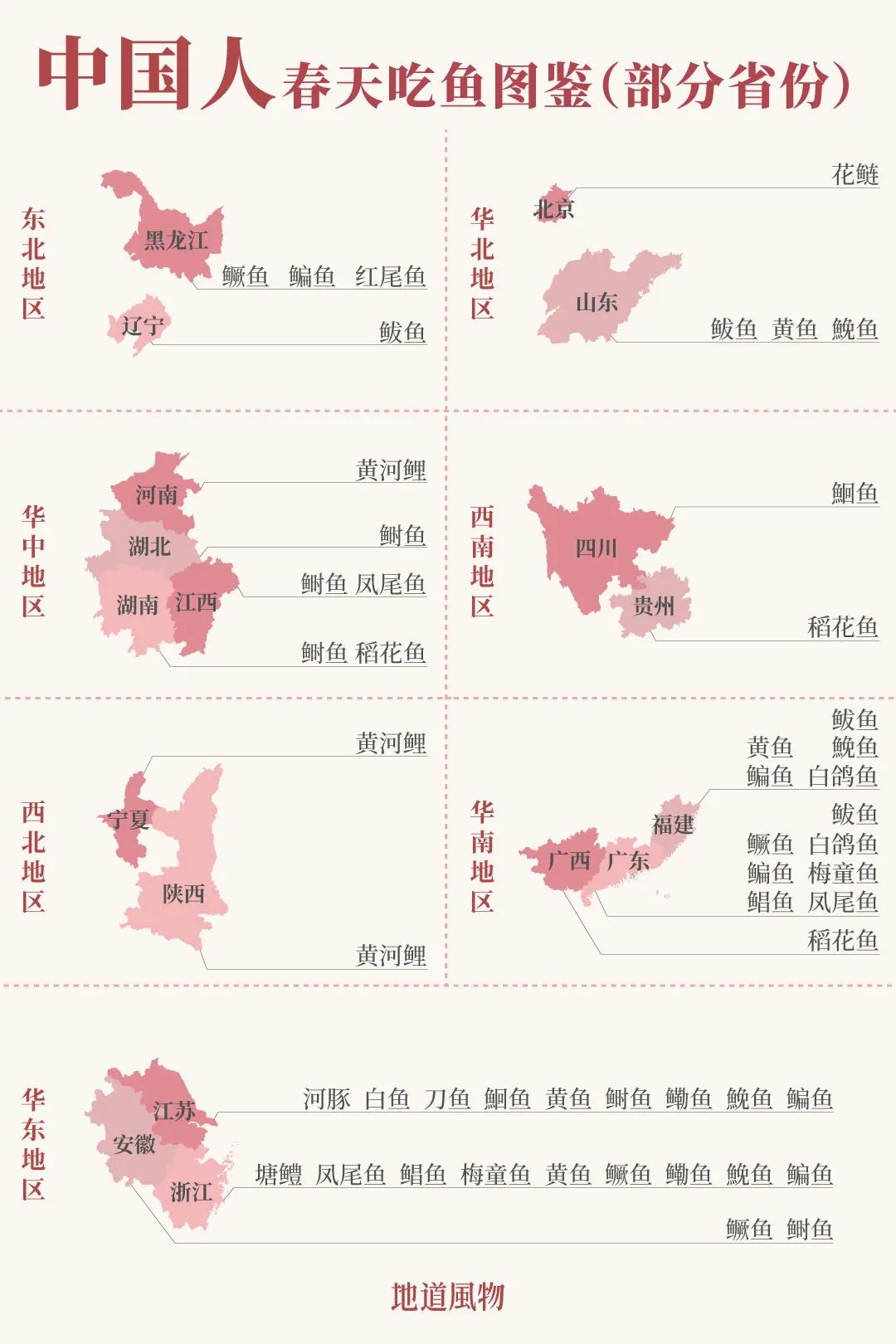

中國人春天吃魚不完全圖鑒,歡送大家補充。

制圖 / 劉耘碩

江浙鯧魚 & 蘇滬塘鱧

既有鄉野趣,也會蹭“IP”

小滿時節,黃梅雨斜灑的江浙沿海,騰躍著一面面銀菱“小鏡子”——鯧魚。銀鯧只要一根大刺,分叉的黃尾巴像剪水的雛燕。香煎外酥里嫩,筷子悄悄一掇,瓷娃娃般雪白的肉便顯露來了,肥美的膏脂一抿即化。有乖巧的小孩,會讓吃剩的魚大刺連著尾巴,兩根拼在一同,就是“沙和尚的禪杖”。玩膩了,丟給桌下的狗兒:“啃吧!”銀鯧刺少,連狗兒都等得“春困”了,在寧波鄉下,鯧魚又叫“狗瞌睡魚”。小滿洄游產卵的銀鯧,最是肥美,所謂“鯧魚小滿,狗兒不滿。”

浙東鄉下煎鯧魚,往往用蔥葉不必蔥白,蓋取其蔥油之鮮也。還有一種金鯧魚,比銀鯧魚廉價,滋味卻不輸,也是一根大刺。有的大人會用兩根長長的蔥葉,配兩條小小的金鯧,名之為“兩個黃鸝鳴翠柳”,給孩子做幼學的啟蒙,真是有現代鄉學的古雅之風。我忽然想起魯迅在《阿Q正傳》里,也做過城鄉煎魚用蔥葉還是蔥絲的比照,不曉得阿Q吃的是不是煎鯧魚呢?

△圖片來源:圖蟲·創意

尋常不外的金鯧魚和銀鯧魚,吃法都能上升到文人菜和鄉土菜之辯,真是“金銀花爭春”啊!而蘇滬地域的陽春三月,油菜花怒放的時節,有一尾鄉野小魚,卻在抽象上如假包換地蹭了個經典文學“IP”——松江鱸,它的名字叫“塘鱧魚”。

松江鱸不是我們吃的鱸魚,如今是國度二級維護植物,已制止捕撈。塘鱧也不是池塘里的烏鱧(黑魚),卻在蘇滬鄉下隨處可見。二者真實太像,都是大大的腦袋,扇子形的兩片前鰭,愛情的時節,會鼓起腮來唱“咕咕”的情歌(不是楊過)。

說到腮,倒是區分松江鱸和塘鱧魚的標記。春天是愛情的時節,松江鱸的兩腮前會顯現橙色的斑點,不細心看就像有四個腮,所以又叫“四鰓鱸。”這大約是松江鱸版的“心想事橙”吧。而塘鱧魚聽說只要三個腮,這我沒見過,塘鱧魚那么兇,看到手指頭都會咬,犯不著為了腮的數量較阿誰真兒。不外塘鱧魚的愛情結晶——魚籽可確像一顆顆果粒橙,總歸“事橙”了。

中國人春天吃魚,每天吃一種都不帶重樣的。

制圖 / 九陽

辛棄疾的“休說鱸魚堪膾”、張翰的“莼鱸之思”,讓鱸魚和莼菜組了千年的CP,都是文人的鄉愁。可生長在江南鄉下小橋流水中的塘鱧魚,未嘗沒有野性的浪漫。它們游進在農家的土碗里,也找到了本人的百世“飯搭子”——雞蛋。這些諢名“虎頭鯊”的小小猛物,被雞蛋的溫順嫩滑,馴去了戾氣與桀驁,化身為蘇滬官方的極品美味。

柴火氤氳的大鐵鍋里沸騰著水花,土碗里是除去內臟的塘鱧魚,打勻的蛋液澆上去,像一輪金色的滿月。調入幾粒粗鹽幾勺紹酒,一抹豬油一瓢溫水,直至攪拌到起了小氣泡。塘鱧魚顯露魚鰭“小扇子”,下鍋隔水蒸一刻擺布,便是塘鱧燉蛋。沒有文人菜那么多典故彎彎繞,塘鱧燉蛋就是晉級版的雞蛋羹。蛋羹吸收了塘鱧的極致鮮美,塘鱧吸取了嫩滑的“魔力月光”,共同譜寫一支農家版的“春江花月夜”。

黃河鯉與密云花鰱

當“金甲大將”遇到“石匣巨頭”

黃河鯉比普通鯉魚身形大近一倍,氣勢洶洶好似金甲大將軍。每當洛陽晚櫻撒滿街衢的春四月,也是孟津黃河鯉魚上市的時節。此刻的黃河鯉貯存了一冬的能量,騰躍出水面,脂肪與肌肉的比例到達了最佳的均衡。

黃河鯉有個非常著名的吃法:“鯉魚焙面”。將龍須面炸至酥脆,像一床被子一樣蓋在鯉魚身上,而黃河鯉則是先炸定型后,復以糖醋汁澆之,雪白的盤子和炸龍須面好似銀床玉被,而炸至尾巴微翹的黃河鯉,“金甲”锃亮,“紅袍”招展,給人以美的視覺享用。龍須面和魚皮的雙重酥脆加持下,外面的魚肉更顯緊致。

“豈其食魚?必河之鯉”。為何黃河鯉的顏色與別的鯉魚不同?是黃河富含養分的水質形成?還是中原厚重的風土文明的心思濾鏡?很多專家大多傾向于“自然選擇”:黃河水的黃色是一種維護色,黃河鯉的黑色素細胞和虹黑色素細胞,各自對應的基因控制了顏色的表達。

陽春三月,是黃河開河的日子,也是百里之外的北京密云水庫行將休漁的時節。這片鎖住潮白兩河的生態修養之地,嚴厲遵照著傳統的捕撈方式,水質明澈得宛如玻璃棧道普通,而外面的魚類,則吃著春天的草芽花籽,肉質肥美異常。其中的“巨頭”花鰱(胖頭魚),無疑是最風騷的“水庫浪子”。

密云水庫燉大魚,魚頭都能傲視你。

攝影/瑪麗嘟嘟嘴唇花

同中原地域的“黃河鯉魚焙面”不同,密云花鰱采用接地氣的“侉燉”方式,將鯉科魚類的肥腴豪橫發揚得淋漓盡致。侉燉考究“原水煮原魚”,突出的是“原汁原味”,鮮魚入鍋后,直接舀入密云水庫的水,只放蔥姜蒜等最根底的調料,和“風味粗野”的大粒鹽。滾出的濃湯奶白如玉,魚肉細嫩緊致,呷上一口醇湯,夾上一筷子“健美肉”,美味鮮爽在唇齒間“橫沖直撞”。

有月光的晴夜,波光粼粼的水庫里,小船漁火明滅。魚群浮出水面時,會有唼喋(shà zhá)的氣泡聲。有經歷的漁民會“聽聲找魚”,隔著幾百米就能聽出魚群的品種。但見灑滿月光的水面,他們輕舟縱槳,迎著聽辨出的魚群標的目的,比及唼喋的聲響越來越大,闡明魚群曾經游到近前,這時就可以撒網了。

密云水庫花鰱魚肉,在筷子上“鮮爽打架”。

攝影/李曉峰

密云水庫的地位,曾是現代刀光劍影的石匣古鎮,而花鰱也似不羈的游俠,從水庫漁民的月夜獨守,游入煌煌帝都的千家萬戶。沒有了黃河鯉的生活之虞,密云水庫的花鰱魚寬廣天地任我行,“錦鱗游泳”披著一襲颯颯春風。

太湖白魚vs.鏡泊湖紅尾魚

兩湖扛把子也“內卷”

江蘇的太湖和黑龍江的鏡泊湖,辨別發明了省內、國際、國際之最:太湖是中國五大海水湖之一、江蘇省最大湖泊;鏡泊湖是世界第一大火山熔巖堰塞湖、世界第二大平地堰塞湖。“拔刺銀刀剛出水,落花香里鮆魚肥”,說的是太湖銀刀,也即太湖白魚。有意思的是,“塞北江南”鏡泊湖也有一種魚,在金達萊花(朝鮮族對杜鵑的稱謂)怒放時上市,滋味絕類白魚,卻名為“紅尾魚”。

太湖白魚需用清蒸。長堤形的白瓷盤淺盛,切得細細的蔥絲如扶堤弱柳,而切作小圈的彩椒絲,又似雛燕剪水。剖成兩半平鋪的白魚,恰似一葉煙篷船,在淡金的湯汁映托下,真乃一幅春夕泛舟圖。悄悄掇起一塊魚肉,色如白玉,嫩如凝脂,雖軟刺細長且多,也可因賞味順眼而疏忽不計了。

滋味如此風致,可白魚顏值卻頗為不佳。下嘴翹起,好似人類臉型的“地包天”。它學名翹嘴紅鲌,明明是銀亮的身段,名字里帶個“紅”讓人隱晦,可鏡泊湖里臉型異樣“地包天”、學名蒙古紅鲌的紅尾魚,尾巴確乎真是紅的。

鏡泊湖紅尾魚和太湖白魚都是肉質細嫩,刺軟且長,但做法卻大相徑——油炸。紅尾魚魚身狹長且薄,只需幾分鐘便可炸透,炸之前也不需佐料腌制,只拿細鹽抹勻魚身即可。細密的軟刺已被炸酥,那因炸制工夫極短,而沒有流失汁水的魚肉,真逼真切讓人嘗出了清蒸魚的口感!

鏡泊湖紅尾魚閱歷了一冬的療養,體內脂肪和肌肉到達最佳比例,春三四月食用最宜。就著朝鮮族金達萊花瓣(酸甜味的)食用,真是花與魚的盛宴。聽船家說,冬天鏡泊湖冰層極厚,是可以過吉普車的,可是有等不及的饕客,卻冒險履薄冰處冬捕紅尾魚,只為提早嘗一口這極品的春鮮。

稻花(魚)酸,黃花(魚)咸

合寫春天山海鮮

貴州黔西北的春天,濕冷中帶著一股香氣。那香氣甜甜的、糯糯的,飄過苗村侗寨,逗弄著人往大山深處尋覓,直到看到人們在稻田里插秧——那是稻香啊!外地人種的是糯稻,也是貴州酸湯中“白酸”的原資料。糯稻插秧的時分,人們會往稻田里放鯉魚苗。魚苗吃了落到水里的稻花,身上也有了稻花的香氣,也被稱為稻花魚。

稻田養魚除了充沛應用自然環境,

也是一種民族記憶的傳承。

攝影 / 李長華

稻花魚小小一尾,手可盈握,卻是苗家酸湯魚的壓軸角色。魚肉因紅酸湯的浸潤,愈發緊致。“紅酸”是用外地的野生西紅柿——毛辣果發酵而成,這種比普通西紅柿酸、比圣女果大點、但外形并不規矩的小番茄,卻以辣命名,有專家推論是辣椒傳入貴州比番茄要早的緣故。

在熱氣氤氳的酸湯魚火鍋前,苗族冤家讓我吃一口魚鱗,我發現那魚鱗也嬌嫩可嚼。他說:“小鯉魚不單肉嫩,鱗也很軟啊。不似鯽魚刺多,也不像草魚會吃掉稻苗。”稻花魚十分潔凈,關于魚腸喜好者來說,發現苗家做酸湯魚,不單不去魚鱗,魚腸也保存,著實讓人驚喜。

也有著一種維系鄉鄰關系和情感的紐帶作用。

攝影/陸宇堃

酸湯魚只需用外地最復雜的食材組合,便能激起出自然淳樸的冷艷滋味,反映了大山深處的苗家先民生活的智慧。而逐水而居的浙江舟山漁民,也是因地制宜。春三四月,正是黃花魚上市的時節,處在產卵期的舟山黃魚,把體內一切的呈鮮因子都運化出來,迫切地等候兩種食材和它們組“CP”。

答案是雪里蕻和筍絲。這兩種外地最遍及不外的食材,卻和黃魚激起出了“質的變化”。筍絲提供脆鮮,雪里蕻則是咸鮮,和黃魚的海的鮮,堆疊出N次方的風味質感。黃魚白凈的蒜瓣肉,蘸一口金黃的湯汁,真是在舌尖上的“金鑲玉嵌”啊!民初江浙名士馬敘倫曾便宜“三白湯”,也用到外地的雪菜和筍絲,不知和為黃魚增鮮是不是一個道理。

黃魚與雪菜孰鮮?

攝影/我心朝陽

小時分吃黃花魚,愛嗑開魚腦在外面找“小石頭”。長大后才曉得,那叫“魚腦石”,有點相似海水魚的魚鰾,讓黃花魚在碧波浩渺的大海中堅持均衡。所以黃花魚又叫“石首魚”。“還有說法是此石有磁性,好像開GPS定位,能循著地磁感線,讓洄游產卵的黃魚媽媽們不會迷路,可以跟隨春天的腳步準時抵達,才為海上奔走的打魚人,提供“春日限定版”的時鮮啊!

東北大山里的稻農,和江浙沿海的漁夫,用一尾尾魚,給春天合寫了一部“山海經”。紅寶石與白玉璧般的酸湯,是遷移到黔地的苗族先民,篳路藍縷的智慧結晶;而金燦燦的雪菜大湯,則是古越疍民(以船為家的人),搏浪弄潮的勇氣提純。