近來庵不雅寺廟里人來人往,飄渺而出的煙不止來自于香火,還來自于熱火朝天的爐灶。

作為中國美食重要流派的”寺院菜“,把戲比你想象的還要多。

題圖:攝圖網

作者:貓騎士

編纂:長樂未央

比來,庵不雅寺廟里的漫天神佛都挺忙的。

財神爺就不必說了,殿前的跪墊恨不得一天能換三回。雍和宮擠滿了求財若渴的打工人,文殊院的菩薩忙著保佑信眾上岸,就連臥佛寺的佛主都趕忙爬起來發offer去了。

逛廟的人多,倒也不都是來許愿的。往來不停的上香客里總有這么一路人:不忙著求神拜佛,先急著填飽肚子。

攝影/愛吃餅的yiyi

別覺得寺廟里不見葷腥就沒有好吃的,我們日常吃的素雞素鴨素燒鵝,哪一樣不是從素齋里傳播出來的?“寺院菜”本就是中國美食的重要流派,只用豆皮面筋、蔬菜瓜果就能做出極精巧的宴席。寺廟里也藏著酷愛美食的心,最尋常的素面、素包子都有萬千風采,等你開掘。

寺廟第一香,是香火香?還是素面香?

禪音裊裊的古寺,就算游人如織,印象里也總是自帶三分莊嚴清冷,沒有什么能比一碗暖和又溫順的素面更合適安撫胃腸。不到寺廟一游,你就不曉得最復雜油膩不外的素面也能在湯和澆頭的加持下綻放出萬千風采。

攝影/林清鹿

論吃面,蘇州人稱得下行家。在這座城市里,全世界最豐厚的澆頭都只是面中的主角,鮮香的湯頭才是風味的靈魂,往往要雞鴨鱔骨蝦腦殼齊上陣,才干吊出一鍋失掉認可的好湯底。這樣懂吃面的蘇州人,卻紛繁為靈巖山寺與西園寺的素面所折服,隔三岔五起個大早,去赴一場沒有葷腥的“頭湯”約會。

素面吊湯,當然不克不及再用魚蝦骨頭,僧人們用的是各種菌子蘑菇,一樣鮮掉眉毛。西園寺的素面以“不祥”、“如意”、“不雅音”為名,澆頭各不相反,大致是素雞雪菜、烤麩木耳、香菇筍片幾種搭配。湯底金黃鮮亮,滿滿的菜油香味是小時分自家壓榨才有的濃郁,與油膩的筍菇一交匯,霎時激蕩起味覺與嗅覺的雙重享用。靈巖山寺的素面能讓人何樂不為地登上山頂,自然更有拿人的中央:香菇、冬筍,還有吸飽了湯汁的油面筋,每咬一口都是豐美的滿足。

攝影/林清鹿

上海最好吃的面,則藏在龍華寺里。這座古剎曾經有1700多歲,卻一點也沒有老邁新鮮的架子,反倒“好吃”到出圈。這里的素面不如蘇式素面那樣甜,湯底卻一樣鮮美入味,還隱約有白胡椒的辛辣,更勾食欲。面條是略寬的堿水面,比普通的細面更筋道,湯里一浸就分發出帶著陽光氣味的麥子香。湯面上浮著香油,讓顏色各異的香菇、筍片、胡蘿卜綻放出芝麻味的油光。舀一勺加了花生碎的辣油,夾一筷子上海風味的酸辣白菜,不知不覺一碗面就見了底。

攝影/忘我城堡

比來杭州的靈隱寺快被擠爆了,十八籽手串秒殺一切飾物,站在了春季盛行單品的浪潮之巔。也別光臨著求手串,都到飛來峰轉了一圈,有三碗素面是怎樣也不該錯過的。

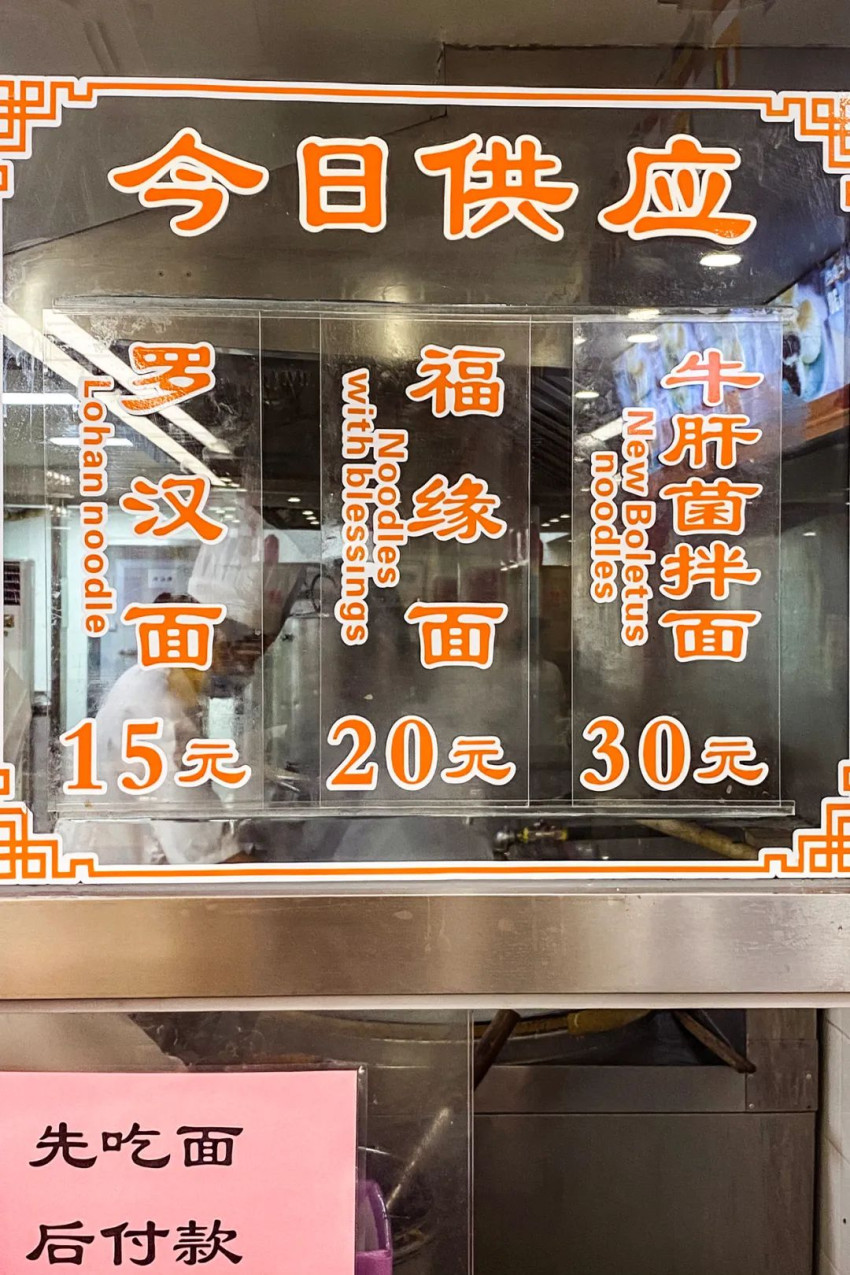

頭一碗屬于靈隱寺。一進山門,轉彎就是素面館,九點鐘開餐起就繁華特殊,幾乎比求手串的法物流通處還火爆。“羅漢面”的澆頭最豐厚,各式的菌菇加上小青菜,還有艷麗的胡蘿卜,隨著時令還會改換配料,想全吃過去可不容易。“長生面”最有杭州味,雪菜加冬筍,離規范的“片兒川”就差一點肉絲了。沒肉不要緊,有口蘑和豆子豐厚口感,清新之中是一口肥厚一口香軟的驚喜。

攝影/於其豪

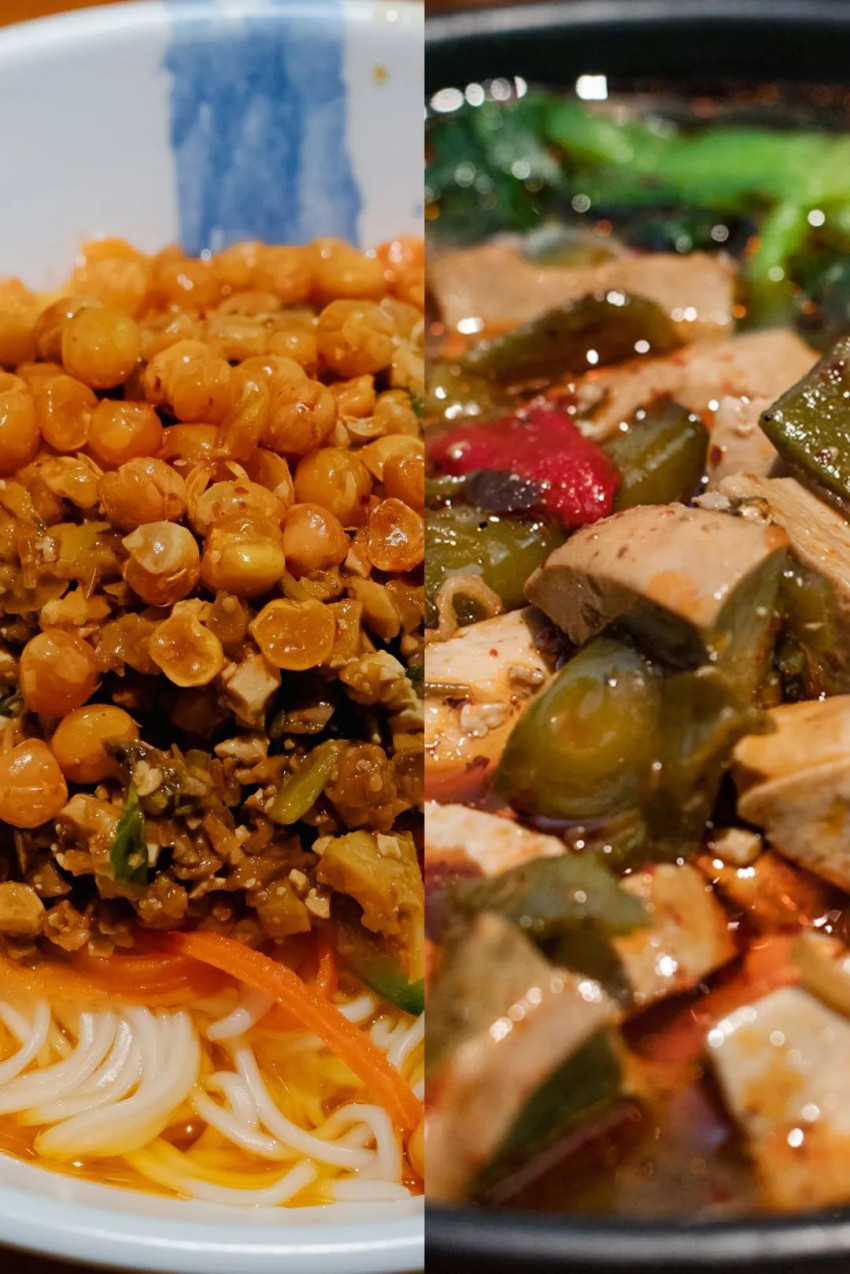

在靈隱寺沒吃過癮,出門不遠就是永福寺。這的素面又是另一番風味:湯清,油淺,格外入味。甜辣的雙椒素雞面是很受歡送的一種組合。素雞壓得很緊實,特別有韌勁兒,彈彈軟軟的仿佛真的帶著肉香。青紅兩種辣椒,切成方片灑在湯里,光看著就很勾食欲,還帶著椒類特有的甜美。炸醬面也很讓人驚喜,香菇醬料之外還有腌菜和炒酥的黃豆,最合適在夏天消去一身的暑氣。

攝影/於其豪

到韜光寺就要辛勞些,幾百級石臺階,沒有代步工具,只能憑雙腳走上去。但辛勞總有報答,山上早有一碗刁滑的“養胃面”在等你。這的面條不再是罕見的堿水細面,而是扎本質樸的手搟面,面粉里摻了玉米面,有時還會混合菠菜汁,雜糧的甜香之余還有綠油油的鮮嫩。澆頭就更真實了,青菜、香菇、雞腿菇,還有燉到軟爛的胡蘿卜和土豆,咽到肚里不覺得飽脹,只感到踏踏實實的暖和。

攝影/於其豪

在廈門,素面的扛把子必需由沙茶面來當。要曉得“沙茶”的鮮味來自魚蝦蔥蒜,在佛門須一概免除,但南普陀寺的素沙茶面卻絕不會因而就讓美味打折。以菌菇替去蝦腦,花生帶來的濃郁底味就會愈加苦澀,一絲絲的辣也很開胃。面里有大朵的豆泡,一咬,湯汁就力爭上游地涌了出來,瘋狂挑動著味蕾,勾得你非得一口吻把整碗面掃光。

攝影/阿游

吃素上癮,無肉也歡

素齋再好,畢竟不是肉,在我等俗人嘴里總覺得缺滋少味的——你要是這么想,闡明你還是逛廟逛得不敷多。

攝影/愛吃餅的yiyi

吃素為的是防止殺生,可不是要按著誰的腦袋硬塞青菜豆腐。自唐朝起,寺廟里就有專司烹飪的香積廚,迎接往來信眾。千百年來,清凈禪林與煙火人世不分彼此,會聚而成的美味想象力十足,幾乎驚掉人的下巴。

攝影/於其豪

杭幫美食素燒鵝,最早就是寺廟里的齋菜,如今雖已隨處可見,但大家還是公認凈慈寺里的最好。一層層的油豆皮在糖和醬油里腌過,卷成條狀先蒸再炸,內心壓得緊致,外皮炸得酥脆,正熱乎時快刀斬成段,油汪汪的,比真正的鵝肉還要肥美。

攝影/林清鹿

上海人也愛素鵝素鴨,不外玉佛寺里的素蟹粉才更是獨具特征的好吃。細膩的蟹粉質地是用土豆與胡蘿卜泥做出來的,細碎的筍丁木耳添加了豐滿的顆粒度,姜醋米酒一炒,真和蟹一樣鮮甜,又不會有蟹的腥氣,幽香潤爽,誰能忍住不多吃幾口?

廣州是最不缺老饕的,大佛寺的素齋能在這座美食之城里被吃到頻頻登上群眾點評的必吃榜,功夫真實不淺。大佛寺有素食自助,從廣式茶點到中餐甜品都很好味,但我還是引薦你上二樓嘗一道“芋頭扣肉”。甜軟的芋頭兩頭是一段段魔芋,硬是做出了肥肉的綿、滑、彈、潤,別看份量大,基本吃不膩。

圖2: 大佛寺炒飯,綠色的是香椿汁混合一同炒飯,下面是腰果,外面還有一些雜菇。

攝影/huvuennei

論火辣熱烈,還得看成都。文殊院坐落在老城的地方,廟門之外滿滿當當都是桃酥、甜水面、麻辣兔頭的香味,一腳邁進清凈的禪院,捧起素齋的菜單,立馬狐疑本人走錯了路——涼拌豬耳朵、夫妻肺片、紅燒魚,甚至還有火鍋,這怕不是又進了哪個川菜館子吧?

攝影/赫赫

飯菜上了桌,心才落回肚子里,只感慨廟里的素菜裝肉裝得真實是太像了:“豬耳朵”有筋有骨,“牛肚”切出了毛邊,“魚肉”有皮還有紋理,“甜燒白”尤其精彩,能把冬瓜做得好似五花三層的扣肉,配上厚實的糯米,一勺子挖下去,滿嘴都是紅豆沙細膩的甜香。

攝影/赫赫

吃過了鬼斧神工的仿葷菜,無妨清清凈凈吃幾道素菜的本味。

許多古寺都被名山大川懷抱,山珍菜蔬不用假借肉味就曾經足夠誘人。就比方五臺山,是佛教四大名山之首,肥美厚實的“臺蘑”也就成了齋菜的必要組成局部。五臺山下游玩一番,這吃一頓臺蘑餃子,那吃一頓臺蘑澆頭的莜面栲栳栳,嘗嘗本地出產的金針、蕨菜,怎一個“鮮”字了得?若到了九華山,椒鹽黃精、石耳炒蛋,在山上能吃到飽,去別處花大價錢還不必然找得著,不吃得肚子溜圓可舍不得下山。

量體裁衣地做素齋,倒也不用用太過寶貴的原資料。南普陀寺有一道遠近出名的齋菜,名為“香泥藏珍”,主資料也不外是外地人愛吃的芋頭。綿綿的芋泥甜絲絲的,外面卻拌上了咸香的香菇和冬筍還有爽脆的馬蹄,細鹽胡椒調味,還要淋上香氣撲鼻的茶油,蒸熟裝盤,邊上再撒一溜炸脆的海苔。這甜咸交錯的口味何止是饞人,幾乎是發掘寶藏一樣的快感。

攝影/阿游

還想吃更家常的?永福寺的一道臭豆腐相對能刷新你對“素齋”兩個字的認知。不油膩,也不脫俗,只要轟轟烈烈、熱繁華鬧的甜與辣,毛豆與臭豆腐在菜油里糾纏到軟糯入味,送進嘴里滿滿的湯汁,用來下飯,盤子和飯碗須臾就能見底。

攝影/於其豪

若是二心想體味素齋的清凈,最好往深山里去。走出大理古城的蒼山門,拜訪蒼山之上的寂照庵。庵堂不大,卻擠滿了一叢叢一片片的鮮花和多肉,四季都絢爛至極。這里的齋菜可是復雜至極了,無非是豆腐、萵筍、蒸南瓜、燉土豆還有豌豆涼粉一類,可是山里自種的蔬菜就是格外清甜,輕輕的酸辣口味更讓人胃口大開。素齋可以收費續,每逢初一十五更是分文不收,比丘尼對食客的獨一要求就是絕不克不及糜費,若是剩飯剩菜,可要到佛前跪香的。

攝影/愛吃餅的yiyi

連吃帶拿,才是逛廟的正確姿態

光是在廟里吃飽喝足,還遠遠算不上一次圓滿的出游;連吃帶拿,才算是掌握了逛廟這項活動的真理。

攝影/陳亞諾

蘇州人就很懂這個道理,到西園寺先吃面、再燒香,趁工夫還早往后院去擼貓,回家的時分不忘拎兩袋素包子再走。說來也奇異,青菜香菇餡兒的包子,除了個大餡足皮暄油滿,和便當店里的配方也不見有什么區別,可就是有種直戳心窩子的鮮。站在路邊吃,誰見了誰眼饞。

杭州法凈寺也是很懂吃的,這不前兩年還由于在佛堂前曬了幾百斤白菜上過熱搜嗎?不曬白菜的時分,這座古寺真實很低調,處處充溢了一種清閑自由的氣味。可是一入秋,低調不起來了,大名鼎鼎的“蘭花干”能引來半城的香(shí)客。小小的豆腐干切上幾道,拉開來似乎一串紙花,蘸醬有咸辣兩種,著實開胃。想著買點回家吃,沒走幾步就處理潔凈了。

春天的雞鳴寺,最有目共睹的莫過燦若云霞的櫻花。賞花也好,拍照也罷,旅游一番之后畢竟要與櫻花辭別,不如吃一碗加了素蝦仁、素雞蛋的齋面,吃上幾個醬香豐滿的燒麥,再打包一盒如意糕也算不孤負春光。這的如意糕享有人們對甜品的最高評價:不甜。是真的不甜,米香十足的外皮,黑芝麻的內餡,吃起來只要軟糯和扎實,配著香茶吃才最安妥。

攝影/陳亞諾

龍華寺的素點心真實曾經是名聲在外了,每年中秋供給的苔條月餅橫掃全城,簡直能堅定鮮肉月餅在江南人心中的位置;清爽甜軟的綠豆糕也是罕逢敵手,可謂王牌伴手禮。要在上海找到別具一格的素點心,倒無妨跑一趟法藏講寺。蘿卜絲酥和蟹殼黃都很地道,可這不算什么,中西合璧的凈素蝴蝶酥和咖喱餃才叫冷艷,你甚至可以從寺院的素食部抱一罐純素的沙拉醬回家,真是想破腦袋也不明白分開雞蛋牛奶如何做出這么香濃的味道。

圖1: 慈光素食部;圖2: 咖喱餃。

攝影/傅鼎

如今的人逛寺廟,有點像在沙漠里找綠洲。充溢隨機性與失控感的生活里,用半晌光陰點一炷滿懷希望的香火,也算贏來半日的安心。既然如此,有什么能比吃進肚的美食更能給人踏踏實實的撫慰?

不如就把焦慮與希望都隨同著美味一口口吞下。吃飽喝足,低頭看看,廟內廟外都是正好的春光。

福寺的春花開了。

攝影/於其豪