他自詡是個老饕,嘴巴非常刁鉆。雖然不是廚師,也沒開過任何餐廳,區區家宴,卻引領了近代粵菜開展,在美食圈留下了濃墨重彩的一筆。

題圖:pixabay

作者:陳鯨

編纂:長樂未央

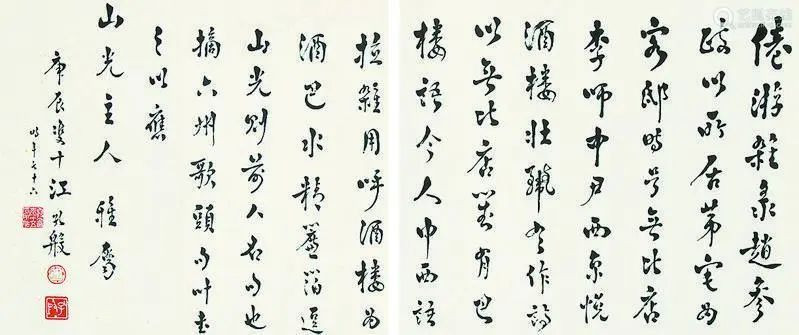

談及粵菜開展,「百粵美食第一人」江孔殷是繞不外去的一個話題。

他是清末最初一科進士,入了翰林院。翰林古稱太史,世人便尊稱他為江太史。

作為老廣州有才有財的風流名士,他是長袖政客,也是成功商人。但其傳世最廣、為普羅群眾所熟知的,還是大美食家這個稱號。

圖片來源:晶報

民國初年終代美食KOL

都說三代貧賤,方知飲食。江太史家世殷實,祖上以茶業起家,父親是人稱“江百萬”的巨富茶商。

從小到大,他的舌頭可是頓頓泡在珍饈玉食傍邊,自然曉得什么好吃、什么值得吃。

江太史與三姨太

尋常菜式曾經難入他的雙眼,便帶著家廚們研究美食、研發新菜式。還興辦了自有農場和蜂場,新穎食材隔日就會送到家中,從產地到餐桌一手把控。

太史第的美食除了府內家人享用,還有一個作用就是宴請賓客。

畢竟美食除了安慰人心,也是維系關系的手腕,大家在吃喝中最容易放下警戒,吃好喝好,一切好說。

民國初年,就連廣州一些軍政要人都是他的家中常客,非常風景。

在宴客這件事上,江太史不斷秉持著對美食的高要求。首先是款客的菜必然要精密,其次是只設一席,以防人一多,家廚手忙腳亂,沒法很好地把控出品。

家中私廚結合主人愛好與要求做出一系列美食,這種無固定菜單,每次只效勞于多數指定賓客的形式,也被不少私家菜館自創延用上去。

追根究底,如今的私房菜概念,其實都是老祖宗玩剩下的。

圖片來源:圖蟲·創意

“太史菜”的風行與傳播

舊時廣西北海有兩大美食世家,其中譚家菜以炮制海鮮干貨而知名,而太史菜則更注重生鮮食材的選擇和精密的烹調手法。

后來譚家菜北上,交融各菜系成為名滿京師的官府菜。

太史菜則不斷據守廣東,家廚們的烹調根本都取材于嶺南的物產,不斷是在外鄉粵菜的根底上改進創新并發揚光大,對粵菜的開展有很深的影響。

據江太史孫女江獻珠所述,家里每出一道新菜,吃過的賓客都會輾轉相告。還引得各大酒家廚師仿效烹制,冠以“太史菜”之名就能大賣,在事先的影響力可見一斑。

據聞,廣州人愛吃蛇的習尚,也是由江太史帶起來的。

嶺南外地土地潮濕,花草樹木單一,自身就合適蛇類的生長。再加上廣州人“不問鳥獸蛇蟲,無不食之”的特性,蛇肉自但是然成為外地人的盤西餐。

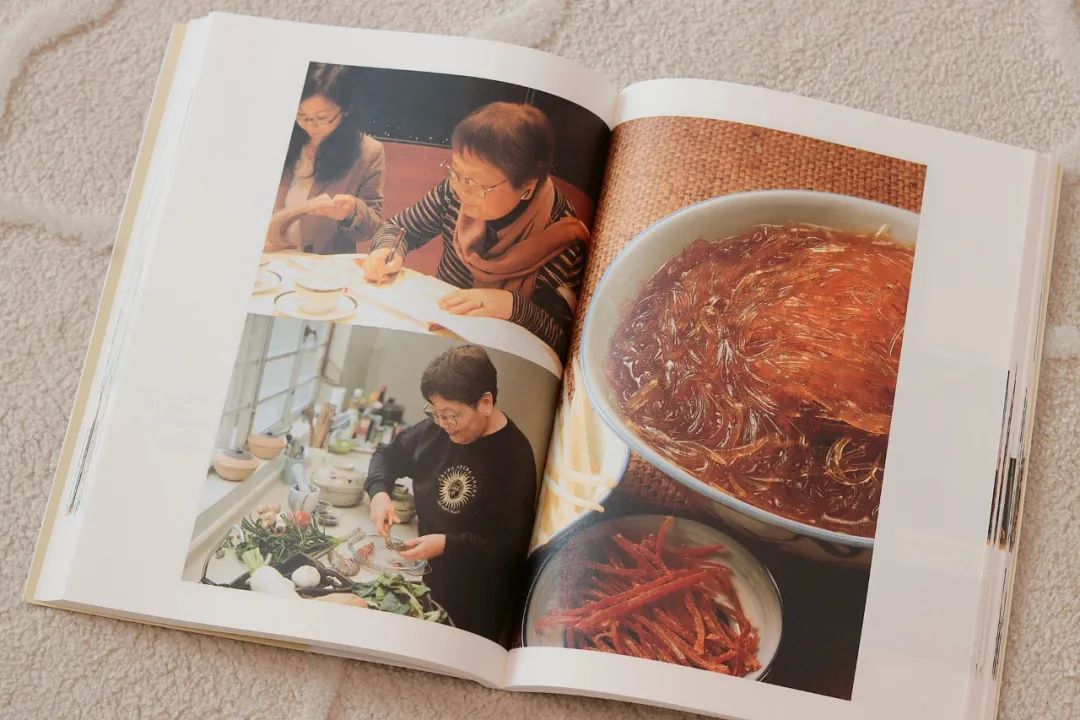

太史第一入“蛇季”,就會開端張羅舉行“蛇宴”,其中一道太史五蛇羹就是重中之重,橫掃秋冬,在事先屬于名揚全城的存在。

太史第的五蛇羹,光是蛇肉就要挑選金環蛇、銀環蛇、眼鏡蛇、水蛇、錦蛇這五種。

做法也很考究,諸如鮑魚、廣肚、冬菇、檸檬葉這類配料,都要切成平均的細絲,對刀工要求很高。

而蛇肉的處置則必需手撕,次要是由于蛇肉這個食材,肉的紋理是斜的,假如直接刀切,下鍋煮完就會散得不像樣,這也是家廚屢次制造的經歷加成。

圖片來源:圖蟲·創意

太史第另一道名菜太史戈渣,是易學難精的功夫菜,它對廚師的烹飪程度有著很高的要求。

太史戈渣別名雞子戈渣,以蒸熟搗爛的雞子做餡,交融了金華火腿及老雞熬制的高湯,再混合蛋白、淀粉等制造成漿,隔篩過濾,再推煮成熟漿。煮漿時期要不斷攪拌,火候大易煳底,火候小又沒法煮至濃稠。

做好熟漿還要倒入盤子冷藏六小時等候凝結,切成菱形塊后拍上生粉入鍋油炸。粉多口感偏硬,粉少無法成形。每一個步驟,都有不少細節需求統籌。

雞子戈渣油炸至金黃,外酥內嫩,吃起來有一口爆漿的效果。江獻珠對其口感的描繪更是絕妙,“就像吃到一口湯”,是介乎固體與液態的兩頭形狀。

經典的太史豆腐,則是“粗菜精做”的代表。豆腐要切掉外皮厚實的局部,只取最嫩的豆腐芯來入菜。

圖片來源:圖蟲·創意

這還不是最緊要的,就這樣一塊廉價的豆腐,偏偏還要用整只老母雞和火腿蒸出的雞汁來作配,小火細煮,漸漸煨入味,好考究!

做好的豆腐潤滑細嫩,透著微黃,但一吃就是滿口鮮香。

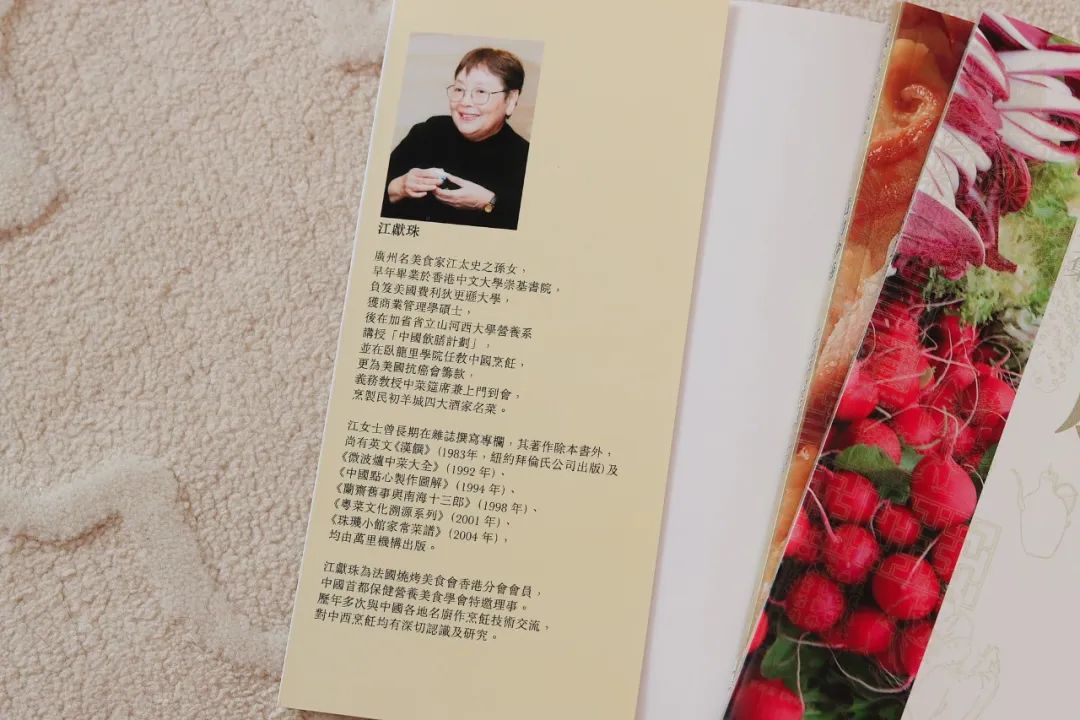

承上啟下江獻珠

不外太史第的昌盛也難敵時代激流,后來江家衰落,太史第的家廚流散各地,但也有形中促進了粵菜的傳達。

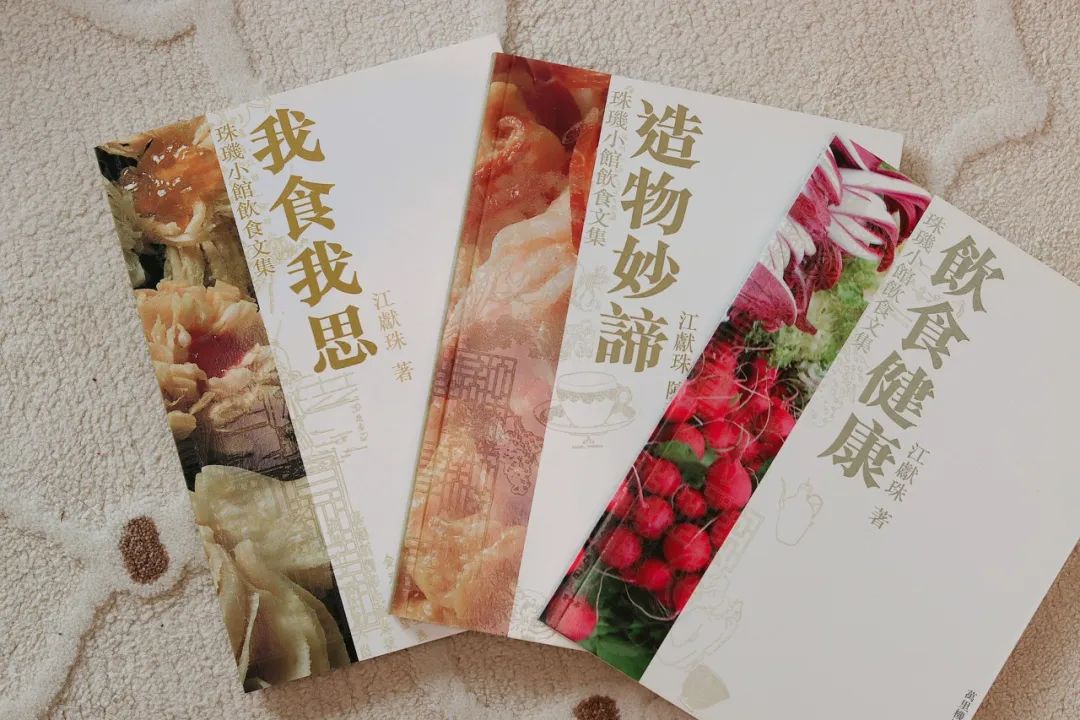

而近二十年來關于太史菜的傳達,次要還是得益于江太史孫女江獻珠在網站專欄、寫作出書上的推行,讓大家得以一窺昔日繁華現象。

圖片來源:紅廚網攝

江獻珠撰寫的菜譜,步驟、重量都很詳細,還會道出典故,分享面前的故事。

很多讀者、廚師都表示,只需嚴厲依照菜譜步驟來做,成功率十分高。

圖片來源:紅廚網攝

用她的話講,江家留上去的太史菜譜不多,有的還是本人去找到事先的家廚訪問學習得來的。

但從小隨祖父品味各種美食養出來的味蕾,生活上的潛移默化,做菜其實是一理通百理明的事。對本人影響更深的還是江家的做菜肉體,讓本人以嚴謹的態度去看待做菜,寫菜譜。

圖片來源:紅廚網攝

后來她還結合名廚一同設計推出酒店宴席,2020年,香港君悅酒店在25周年慶時就推出江獻珠設計的兩套菜單,外面就有大家熟習的太史戈渣。

而因五蛇在香港被禁入口,太史五蛇羹就被改成了菊花鷓鴣羹,用法國鷓鴣肉替代蛇肉,但做法和配料都是遵照古方。

澳門的上葡京御花園也推出過太史宴限定菜單,餐廳總廚莊嘉輝就是師承江太史家廚的入室弟子。

不外吃的不是古法太史菜,而是在保存傳統的同時,將西式食材融進了太史菜,也做出了不少風趣的歸納。

結語

前陣子,小編也特意去廣州南華西的太史新居轉了一圈。

已經占據同德里、龍溪首約、同德橫及同德新街四條街位的太史第,如今被瓜分紅民宅區,太史第門房早已被拆,其所在之處也變成了海珠區黨校校址。

繁華褪去,一切又歸于寂靜。雖然物質留不住,肉體層面的東西卻影響深遠。

江家做菜的肉體,延續到如今也有不少值得學習的中央。比方“粗菜精做”的思緒,還有對粵菜的研究,對每一個細節的極致掌控等等。

圖片來源:圖蟲·創意

也正如港灣壹號已經的行政總廚李樹添所說:江太史真正傳播上去的菜不多,但那些菜的深度,足以啟示后代的很多廚師。

翻閱歷史,各位大廚都可以站在巨人的肩膀,去看更高更遠的粵菜世界。

參考材料:

《粵菜人物系列:江太史》,謝嫣薇;

《「父子篇 江孔殷 南海十三郎」在一脈血緣的兩個極端彼此對望》,北方都市報,李輝斐。