文/ 中國水產迷信研討院黃海水產研討所 梁友

石斑魚(學名:Epinephelus drummondhayi)是硬骨魚綱鱸形目(Peciformes)鱸亞目(Percoidei)鮨科(Serranidae)石斑魚亞科(Epinephelinae)石斑魚屬(Epinephelus)類的統稱,普遍散布于寒帶和亞寒帶溫水海域,喜歡在珊瑚或巖礁間生活。肉食性兇猛,成魚不集群,屬于典型暖水性遠洋礁棲魚類。因其身上遍及如石頭一樣斑斕的斑紋光怪陸離,故得名石斑魚。

石斑魚的品種較多,全世界已記載的有100多種,我國已記載的有10屬67種,從浙江到海南、北部灣直至南沙群島的海域均有散布。全球90%以上石斑魚產量來自亞洲,目前僅亞洲有石斑魚類的養殖。

石斑魚肉質細嫩,滋味鮮美,適于活體運輸和暫養,是寶貴的海水經濟魚類,躋身高檔水產品主流投合了人們的消費心思,石斑魚飲譽亞洲乃至世界,價錢不菲列港澳四大名魚之首,奉為上等佳肴。

市場上罕見的石斑魚種類

1.珍珠龍膽(虎龍斑)

珍珠龍膽又稱龍虎斑或珍珠斑,為肉食性魚類。是以鞍帶石斑(俗稱龍躉)為父本(♂),棕點石斑(俗稱老虎斑)為母本(♀),停止雜交而發生的子一代,因其體表布滿黑褐色,形似珍珠的斑點而得名。2006年由馬來西亞沙巴大學及其漁業開展機構聯同日本近畿大學應用魚類遠緣雜交技術,初次成功培育出這一具有分明養殖優勢的新種類。

珍珠龍膽體形碩壯美不雅、顏色斑斕,晚期很像老虎斑;但在生長進程中會逐步向龍躉偏移,包羅胸鰭、腹鰭、背鰭及尾鰭酷似龍躉,體側的斑紋和斑點則是兩者的綜合,體型也越來越接近龍躉;有老虎斑頭、龍躉尾的外型,顯現雜交優勢。其肉質細嫩厚實,富有彈性,無肌間刺,滋味鮮美,口感比起老虎斑和龍躉更好吃。該魚最適水溫24-30℃,因其雜交優勢,遺傳承繼了老虎斑抗異性強和龍膽生長速度快的優點,可在池塘、網箱、工廠化等形式養殖,是目前國際人工育苗和養殖量最大的石斑魚種類,約占石斑魚產量的70%擺布。

2.青斑(斜帶石斑)

斜帶石斑又稱點帶石斑,與馬拉巴石斑的色澤和外形類似,常被混為同一種魚,因其體色都呈青褐色俗稱青斑。兩者區別之處是前者斑點為白色,后者斑點為黑色,在臺灣養殖界斜帶石斑稱為紅點青斑,馬拉巴石斑稱為黑點青斑。只需水溫等生態條件適合,斜帶石斑一年四季均能產卵,而馬拉巴石斑產卵期較短,因而近年斜帶石斑已取代馬拉巴石斑成為福建和臺灣最次要養殖種類。

斜帶石斑的頭和身體的背部呈棕褐色,腹部底紋呈白色;有數橙褐色或紅褐色的小點散布于頭、身體和鰭條的中部。體表有5條不規則的、連續的、向腹局部叉的斜帶,頭部上方呈現一斜帶和一黑斑,眼后方和下方可看到斜帶;當表露于空氣中時橙色的點變為褐色。其生長適合水溫16~32℃,最適合水溫20~29℃;隨著溫度的上升,攝食分明添加。

3.老虎斑(棕點石斑)

棕點石斑也稱褐點石斑,身體黃色至淺褐色,以金黃色最靚。其眼前方腦部凹陷,口大具興旺的輔上頜骨;上下頜前端具多數大犬牙,兩側牙細尖,可向內倒伏似虎口,因而叫老虎斑。其身體兩側各有五塊不規則的深褐色斑紋垂直陳列,全身布滿密集的粗大褐色斑點,在斑紋上的斑點顏色較深,尾柄的后半部有黑色鞍形小斑紋。棕點石斑較適合的生長水溫為25-32℃,生命力強易于包裝運輸。老虎斑肉質鮮美,口感優于青斑,市場價錢是青斑的二倍以上。

4.龍膽(鞍帶石斑)

鞍帶石斑俗稱龍膽石斑,是石斑魚類中體型最大者,可謂大哥大和巨無霸,故也被稱為“石斑之王”。據史料記載,目前發現最大的龍膽2.7m長,600kg重,在澳洲昆士蘭,鞍帶石斑被以為是最具代表性的陸地生物之一。

龍膽規范體長為體高的2.4~3.4倍,除腹鰭外,各鰭呈黃色,并布滿黑色小圓點。其幼魚也呈黃色,身體上有三塊不規則的黑色斑紋;隨著魚的生長,黑色斑紋內會呈現白色或黃色的斑點,各鰭散布黑色斑點;大型成魚身體變暗褐色,各鰭顏色更深些,其生長適合水溫為22-30℃。

5.東星斑(豹紋鰓棘鱸)

豹紋鰓棘鱸色澤有藍色、白色、褐色及黃色等,體形比普通石斑魚瘦長,頭部粗大。身體及頭部自橄欖色至紅褐色,頭、身及奇鰭布滿粗大藍點。胸鰭白色,尾鰭后緣有不分明深色帶。其顏色艷麗,藍色的眼睛中有漆黑的瞳仁,身上的幼細花點形似天上的星星,故俗稱“星斑”,“東”因它產自南海東部的東沙群島。

東星斑肉質白而鮮嫩,養分豐厚,價錢昂貴,屬寶貴高檔食用魚類,深受廣闊消費者喜愛,其適合生長水溫為22-29℃。

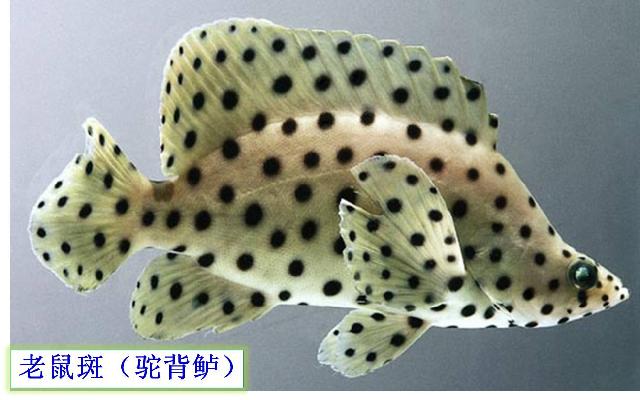

6.老鼠斑(駝背鱸)

駝背鱸身體扁平,頭頂凹入,背部挺拔隆起,頭小口大;體表和各鰭從白色至褐色呈可變體色,通常為褐色。體側具有8個從無色至深褐色可變色的大斑塊。因頭長嘴尖,外形酷似老鼠而得名老鼠斑。頭部、身體和各鰭布滿黑色圓點,尾鰭圓形,各鰭與體同色。幼魚體呈白色,無褐色斑塊,身上分布黑色斑點,好像斑點狗。其胸鰭較大,游泳時前后飄擺,形似蝴蝶在舞蹈。隨著生長,體色逐步加深,黑色斑點變小變密。

老鼠斑體長最大可達70cm,分量大約3.5kg。幼魚體型優美,顏色靚麗,可作為欣賞魚。長成后滋味鮮美,是售價最高的石斑魚,有“斑中之皇”的佳譽。其生長適合水溫為21-30℃,自魚卵孵化至長到500g上市約需2年工夫。

7.紅斑(赤點石斑)

赤點石斑體呈紅褐色或棕褐色,頭和背部顏色較深,腹部較淺。其體側無縱帶和橫帶,頭部及體表密布橙白色斑點;背鰭最初數棘下方有一大型黑斑,其他各鰭棕褐色無明顯斑點。尾鰭圓形,上半部黃色,下半部褐色。

因魚身具有意味中國文明的不祥白色,紅斑是中式喜宴中頗受歡送的低價位石斑魚;在日本瀨戶地域有“夢境之魚”的美稱,香港筵席上“清蒸海紅斑”為名菜佳肴。赤點石斑生長水溫順應范圍15-32℃,適合的生長水溫為22-28℃。

8.油斑(云紋石斑)

云紋石斑體呈淺褐色或棕色,身上布滿了云狀的白色斑紋,規范體長為體高2.6-3.0倍。體側有6條蟒蛇狀暗棕色斜橫帶,第一與第二條斜向頭部;其他各條橫帶均自背部伸向腹緣,并于腹部下方分叉;橫帶內具有淡色斑,體側和各鰭上皆無斑點。尾鰭圓形,頭部于眼下方具有3條暗色細紋。

云紋石斑的油脂含量比擬其它品種石斑魚略高,所以得名油斑,因日本相撲選手喜歡吃油斑火鍋而出名于世。油斑比擬耐寒,順應水溫10-32℃。

9.假油斑(褐石斑)

褐石斑頭部及體側呈灰褐色,體側橫帶及斑塊常不分明,僅有淡灰色小點呈線狀或斑駁狀分布,臀鰭下緣和尾鰭下角具有白色裙邊。幼魚淡黃褐色,體側具有6條不規則的暗棕色橫帶,橫帶中另散布淡色斑塊。

褐石斑(假油斑)和云紋石斑(油斑)的市場價錢差別很大,但在形狀特征和天文散布上卻十分類似;不只在漁業消費上常常呈現混雜,學術界也對兩種石斑魚的分類存在不合。國外和臺灣一些學者以為云紋石斑是褐石斑的同種異名,誤將云紋石斑視作褐石斑魚的幼魚。

褐石斑和云紋石斑的體側都具有6條暗棕色橫帶,其形狀也簡直分歧,前部的橫帶異樣延伸到頭部。差異在于云紋石斑體側散布云狀白色斑塊,褐石斑則布滿粗大白色斑點。綜合兩者內部特征和解剖骨骼零碎研討等方面差別,結論以為褐石斑和云紋石斑是兩個親緣關系十分接近的不同物種。假油斑和油斑一樣比擬耐寒,順應水溫10-32℃。

10.土斑(青石斑)

青石斑常被誤以為是青斑,而將兩者混為一談。青石斑俗稱土斑,體背棕褐色,腹側淺褐色,體色可隨環境變化而改動。頭部及體側下半部分布著橘黃色斑點,其他部位散布灰白色小點。體側有5條深褐色垂直條紋,第1和2條緊相鄰,第3和4條位于背鰭與臀鰭之間,第5條位于尾柄上。各鰭均為灰褐色,背鰭和臀鰭邊緣及尾鰭后緣有分明黃邊。

青石斑魚頭和魚肉中DHA的含量辨別為6.49%和14.14%。土斑適溫范圍15-34℃,最適水溫為22-28℃。

11.杉斑(清水石斑)

“杉”是香港漁民對珊瑚的俗稱,杉斑即珊瑚中的石斑。清水石斑俗稱杉斑,其外形和顏色及身上斑紋與老虎斑十分類似,普通很難分辨。次要區別,杉斑的眼睛長在頭部兩側,擺布對稱,老虎斑的一對眼睛則位于頭頂。別的,杉斑體型較小,最大6-7斤,而老虎斑可以長到40多斤。

杉斑喜歡水清的環境,適合水溫23-29℃。每年兩次從珊瑚礁不同區域游至某一個固定地點集結,不計其數的魚群停止個人交配十分壯不雅,猶如鮭魚溯河洄游產卵繁衍傳宗接代。

12.金錢斑(藍身大斑石斑)

藍身大斑石斑規范體長為體高2.9-3.5倍,體色由淡灰色至淡褐色;身上散布大小不一的黑褐色斑,頭部則有黑色的小點斑及不規則的窄紋。各鰭也具有黑褐色的斑紋,偶鰭上斑紋比奇鰭上的小。幼魚特征與成魚類似,但體色較淡。

金錢斑為大型石斑魚,已捕捉記載2m長,180kg重。其性格平和不怕人,在世界著名的澳洲大堡礁是潛水員的寵兒。其生長適合水溫為22-30℃,6cm魚苗養殖一年可長至1.5kg,極具開展潛力。

13.花頭梅(玳瑁石斑)

玳瑁石斑呈黃棕色,各鰭灰白色;全身密布如玳瑁般不規則的六角形或圓形深棕色龜裂斑紋,斑點紅棕色或黑色。灰白色距離區狹隘構成網狀圖案,腹部的斑點獨立且邊緣分散;胸部有兩條深棕色帶,于胸鰭的基底下方交融,在腹側構成一塊灰白色區域。臀鰭和尾鰭的邊緣與腹鰭的前沿有白色線狀條紋及較寬的黑色帶;胸鰭顏色較暗,帶有深色不分明的斑點,花頭梅適合水溫23-29℃。

14.芝麻斑(布氏石斑)

布氏石斑頭部及體側由淡褐色、紅褐色或紫灰色組成,其上密集布滿了如芝麻般的橘白色、金黃色或黃色斑點;背鰭及尾鰭上方也具有斑點,尾鰭下方則呈暗色。胸鰭上有小黑點,尾鰭的邊緣有鮮明的白邊。幼魚有7條不分明的暗帶,前2條在頸部,最初1條在尾柄上,芝麻斑適合的生長水溫為24-30℃。

15.泰星斑(斑鰓棘鱸)

斑鰓棘鱸晚期由泰國出口,即來自泰國的星斑,故得名泰星斑。其外形與東星斑類似,但身上斑點分明大于后者;頭部和鰓蓋處甚至有長條型斑點易區分。

泰星斑頭部和身體及奇鰭呈白色、橘白色或棕色至灰綠色,布滿藍色黑邊圓點;頭部有大批斑點,后半身和鰭上的斑點較細,顯正圓形且更多;頭和魚體腹部沒有藍色斑點,胸鰭底部和腋處有一個藍點;腹鰭上沒有藍點,鰭膜深褐色至黑色;尾鰭后緣白色,接近后緣處有黑色縱帶,泰星斑適合水溫25-32℃。

16.七帶斑(七帶石斑)

七帶石斑次要散布在日本、韓國、中國的黃海和東海沿岸淺水區域,是石斑魚在黃海獨一散布的種類,可以耐受7~8℃的高溫,又稱為“冷水石斑”。

七帶斑呈淺褐至灰褐色,體側具有7~8條褐色橫帶;頭部第1條色較淺不分明,普通只看到7條,其中第6帶分紅2條,因而也可視為8條橫帶。體側褐色橫帶具有不規則的白色斑紋,并與白色橫帶相間陳列;各橫帶不分叉,白色橫帶共7~9條。各鰭深褐色,邊緣白色,在燈光下反射出淺藍色光澤;背鰭鰭棘部褐色和白色橫帶相間,鰭條部具有由白色橫帶延伸而成的3個白斑。七帶斑生活水溫范圍9-34℃,適合生長水溫11-30℃。

17.黑石斑(條紋鋸鮨)

條紋鋸鮨周身陳列劃一的櫛鱗,體表呈煙灰色、褐色或藍黑色,皮膚上有明顯的菱形白色斑點。各鰭較大布滿條紋和白色點狀色塊,鰭的邊緣深綠或淺綠色。成魚頭部有分明的倒“八”字翡翠斑紋,身體兩側也有翡翠條斑。黑石斑生長速度快、抗逆才能強、出肉率較高,據記載最大集體長2m,重176kg。其適合水溫為5-30℃,生長的最適溫度17-25℃。

石斑魚的三款經典做法

石斑魚肉質潔白,鮮美如雞,故又有“雞魚”之稱。石斑魚食用注重原汁原味,以下引薦三款經典做法。

清蒸石斑魚

資料:

石斑魚400g、食鹽、香蔥、花生油、生姜、味極鮮生抽

做法:

1. 石斑魚洗凈,在背脊兩邊各劃一刀(不要劃斷),用少許鹽抹勻腌制5分鐘擺布

2. 香蔥切段、姜切薄片墊在盤底,擺上腌制好的石斑魚

3. 在魚上也放香蔥段、姜片少許

4. 魚盤置入燒開的熱水鍋中,旺火蒸8分鐘(詳細工夫視魚的規格)

5. 蒸好后取出魚移入另一個盤中(若不換盤倒凈其中湯汁),撒香蔥和姜絲

6. 將少許花生油燒熱遍澆在魚身上,最初淋過量生抽即可

石斑魚火鍋

海鮮“打邊爐”相似南方的火鍋,即圍著爐子邊涮邊食,因而得名。打邊爐簡直毫無技術含量,只需一鍋清水復雜放幾片生姜;蘸料可以依據各自喜歡的口味分配,不喧賓奪主搶走海鮮的美味。涮出來的食物原汁原味,或許是最迷信也是最自然的一種吃法。1kg以上的石斑魚出肉率高,是打邊爐最好的食材。

資料:

石斑魚2000g、生姜、蒜蓉、生抽、辣椒醬、香醋

做法:

1.將大石斑魚洗凈,骨肉別離

2.把石斑魚肉切成1寸大小薄塊

3.電磁爐上放半鍋清水過量姜片燒開,夾入加工好的魚肉

4.根據團體偏愛滋味分配蘸料,待開鍋后即可食用

5.魚肉可隨食量多少停止增減,次要掌握“燒開就熟”的火候才更鮮嫩

石斑魚煲粥

婦女在懷孕時期多吃石斑魚,對孕婦及胎兒的安康無益;石斑魚含有豐厚的DHA,對胎兒的腦部發育非常有益處。孕婦吃魚越多懷孕足月的能夠性越大,出生時的嬰兒也會越聰明。石斑魚刺少味鮮,特別合適煲粥。

資料:

石斑魚400g、香米80g、魚露生姜、清水、橄欖油

做法:

1.石斑魚洗凈,切下魚肉

2.魚肉再加工成魚片,將魚片放入碗中,加過量魚露腌制10分鐘

3.香米洗凈放入鍋中,一次性加足過量清水

4.鍋中放入魚頭和魚骨,扣鍋蓋,大火燒開

5移走鍋蓋,持續煮至米粒稀薄

6時期不時的撇除浮沫,見米粒稀薄,放入切好的姜末

7.放入魚片煮熟

8.參加過量橄欖油

9.參加過量魚露調味

10.關火盛入碗中