在中國的飲食文明中,有著“年年不足”“白魚赤烏”“甕中之鱉”等美妙寓意的魚類是老百姓餐桌上最罕見的美味,而這些餐桌上罕見的美味可不必然都能被大家精確的叫上名來,海鮮指南特別整理了幾期餐桌罕見魚類及其吃法引見,明天放出第二局部。

許多魚在各地的叫法是不同的,比擬典型的就是青魚,在大少數地域,我們所說的青魚是四大家魚中的鯉科海水魚,但在西南的某些中央,青魚是指鯡科的太平洋鯡魚。此外,還有一些魚的稱號其實是一類魚的統稱,比方黃花魚,在中國又分為大黃魚和小黃魚兩種。更有甚至如比目魚,鰈形目9個科600多種魚都被稱為比目魚,所以在本文中僅會羅列一些我們最罕見,或最常吃的魚,而假如我寫的名字與你們外地的名字不同,也請見諒。

由于此文較長,圖片很多,能夠會占用很多流量,建議大家珍藏上去,到菜場的時分現場查閱即可。

第一局部內容請點擊鏈接檢查: 餐桌上最最罕見的魚類及吃法大全,你吃過幾種(一)

第二局部目錄:

15.鲅魚(馬鮫魚,鰆仔,竹鲅,馬加魚,土拖,鮐鲅等 )

16.大黃魚(黃花魚,大黃花,大鮮,黃瓜魚等 )

17.小黃魚(黃花魚,小黃花,小鮮,小黃瓜魚,花魚,厚鱗仔等 )

18.比目魚(鰈,鲆,舌鰨,鰨,鴉片魚,牙鲆魚,多寶魚,鰨蟆,鼓眼魚,舌頭魚等)

19.帶魚(刀魚,魛魚等 )

20.秋刀魚

21.長頜鱭(長江刀魚,刀魚,毛花魚,梅鱭,野毛魚,毛刀魚,刀鱭等 )

22.鳳鱭(鳳尾魚,烤子魚等 )

23.鯡魚(沙丁魚,青魚,青鱗仔等)

24.鱈魚(真鱈魚,挪威鱈魚,大頭魚,大頭腥,明太魚,銀鱈魚,法國銀鱈魚等)

25.鰻魚(鰻鱺,白鱔,海鰻等)

26.馬面鲀(短角單棘鲀,扒皮郎,扒皮魚,皮匠魚,橡皮魚,馬面魚等)

15.鲅魚(鱸形目-鯖科-馬鮫屬)

學名:Scomberomorus commerson

俗稱:馬鮫魚,鰆仔,竹鲅,馬加魚,土拖,鮐鲅

“鲅魚跳,丈人笑”,在漂泊的家鄉有一個不成文的規矩,在新鲅魚上市的時節,女婿要買一條大鲅魚送給老丈人以示孝敬。鲅魚是什么魚呢?其實就是北方所說的馬鮫魚,和它的親戚——金槍魚一樣,鲅魚也是一種兇猛的食肉魚類,它們的個頭也可以長得很大,大的鲅魚甚至能長到一米擺布,比人的大腿都粗。

在南方有些地域也會稱之為鮐鲅,其實鮐鲅這個說法是有誤導的——鮐鲅其實是鲅魚和鮐魚的統稱。鲅魚和鮐魚在外形上也是很容易混雜,區分兩者的關鍵是看體色,鲅魚體色出現一種略灰的生鐵皮顏色,斑紋也是深灰色的,鮐魚的表面則總體發青,斑紋成灰藍色。需求格外指出的是,鮐魚的肉質十分容易糜爛,假如買到了鮐魚,要趁著新穎盡快烹飪,稍晚一點就很能夠會食物中毒。

魚頭向左的兩條就是很容易和鲅魚混雜的——鮐魚(鯖魚)

鲅魚個頭大,刺還特別少,肉質厚實有嚼勁,不斷就是深受沿海人民喜歡的食用魚。在漂泊的家鄉,不同大小的鲅魚有不同的吃法,十幾厘米長的小鲅魚最為細嫩,可以直接油煎;二三十公分的中等鲅魚就很難煎透了,普通的處置方式是切段油炸或用茼蒿一同熬著吃;個頭再大的鲅魚,直接吃的話口感就很柴了,不妨,我們還有一種終極吃法,就是——鲅魚餃子!

經典菜譜:鲅魚餃子

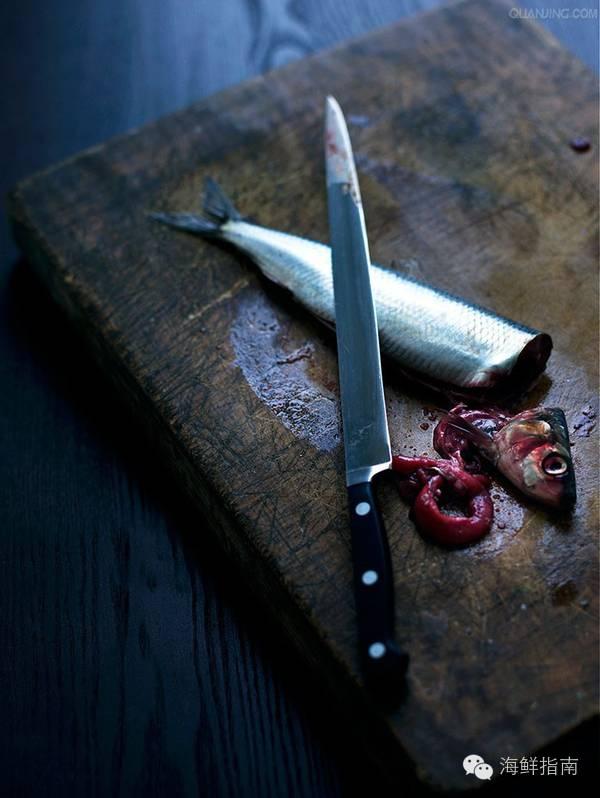

鲅魚去肚去頭,切掉皮和魚骨

把魚肉、豬肉、蔥姜一同剁成餡料

餡料加大批水,加油、鹽調味

正常包餃子,下餃子……即可……

16.大黃魚(鱸形目-石首魚科-黃魚屬)

學名:Pseudosciaena crocea

俗稱:黃花魚,大黃花,大鮮,黃瓜魚

大黃魚是我們中國沿海的四大海產之首(大黃魚,小黃魚,魷魚和帶魚),由于肉質嫩,體型大(成年遍及可達三四十公分,兩斤多重,甚至還有四五斤重的大魚),體表有不祥的金黃色,自古以來就是廣受好評的海魚種類。

大黃魚在我國各海域都有散布,尤其是舟山漁場,更是構成了規模十分大的漁汛,惋惜往事不勝追想,到了80年代,大黃魚資源疾速干涸,在最困難的2009年,全國野生大黃魚的捕撈量為——160條,這是為什么呢?

一方面,是大黃魚的棲息環境遭到了毀壞。作為一種洄游魚類,大黃魚夏季在深海中越冬,春末前往遠洋河口產卵繁衍,而隨著我們國度走向工業化,沿海地域的水質凈化也日益嚴重,對黃魚種群發生了必然影響。但這個影響還算不上致命性的,真正對大黃魚資源形成消滅性打擊的,是無序且不成繼續的過度捕撈。

大黃魚的魚首石,西醫以為它有“化石,通淋,消炎”的成效

在舟山外地,年長的漁民還記得已經有一種被稱為“敲罟”的捕魚方式,就是漁民把空心的竹筒、鋼管拔出水中,人在船上用錘子用力敲擊,驚嚇甚至震暈大黃魚。本來啊,這大黃魚所在的“石首魚科”,其得名是由于這些魚的耳朵里有兩塊耳石,這耳石原本是起到均衡感應器之類的作用,但漁民運用“敲罟”方式收回的巨響,也會和黃魚的耳石發生共振,間隔太近的話,黃魚甚至會被宏大的聲響震暈、震死,昏厥的黃魚隨即被漁民所用的網眼很小的“斷子絕孫網”一掃而光,許多被捕撈的黃魚甚至還沒到性成熟。如此竭澤而漁僅幾十年,野生大黃魚就被捕撈殆盡了。

如今相關的沿海省份每年也都會投放許多大黃魚育苗停止增值,獲得的后果也是顯著且喜人的,野生大黃魚的捕撈數量,從2009年的160條,恢復到去年的2000噸,雖然間隔已經18萬噸的輝煌相距甚遠,但至多看到了希望。

我們往常吃的大黃魚,大都是人工養殖的,而野生大黃魚由于數量稀少,早就被炒到了天價:在2011年,一條6.3斤的野生大黃魚,被拍賣出了16.1萬的天價,而只需3斤以上的野生大黃魚,根本也都要賣到一萬一斤的價位。

經典菜譜:紅燒大黃魚

大黃魚去鱗去肚,兩側花刀,抹鹽、料酒腌制半小時

切蔥花、姜絲、蒜片

油煎大黃魚至兩面金黃

熱油炒香蔥姜蒜,加豆豉、烤肉醬和辣椒紅油翻炒

下高湯,大火煮沸

下大黃魚,小火煮一小時

大火收湯汁,放過量鹽和蒸魚豉油即可

17.小黃魚(鱸形目-石首魚科-黃魚屬)

學名:Pseudosciaena polyactis

俗稱:黃花魚,小黃花,小鮮,小黃瓜魚,花魚,厚鱗仔

大小黃魚的區分的要點并不只在于體型的大小(固然,小黃魚鮮有超越30公分者,但大黃魚也有二三十公分的小魚),更重要的是頭部外形和嘴的外形。大黃魚稍微有一些地包天,也就是下嘴唇比上嘴唇長一點,并且大黃魚嘴巴閉上之后,魚頭的前部是圓形的,小黃魚則上下嘴唇根本等長,嘴合上之后頭的前部略尖。此外,小黃魚雖然體型小,但鱗片相較大黃魚反而更大。

小黃魚的散布區域比大黃魚更普遍,在渤海北部也有出產,尤其是黃海北部產量較多,和大黃魚一樣,小黃魚的漁業資源也曾幾近干涸,不外隨著休漁期政策的嚴厲落實,如今野生小黃魚種群曾經中止萎縮遲緩恢復,所以我們如今還是可以吃到真正的野生小黃魚。

由于口感十分相似,小黃魚的烹調方式和大黃魚沒有質的不同,這個經典菜譜我就偷懶不寫了。

18.比目魚(鰈形目)

學名:Pleuronrctiformes鰈形目的統稱

俗稱:鰈,鲆,舌鰨,鰨,鴉片魚,牙鲆魚,多寶魚,鰨蟆,鼓眼魚,舌頭魚等

比目魚是鰈形目的600多種魚的統稱,它們共同的特點就是眼睛都長在身體的一側。“比目”這個名字最早來源于《爾雅》,在《爾雅。釋地》里記載:西方有比目魚焉,不比不可。啥叫不比不可?為啥不可?其實這個“不可”,說的是不會行走游動的意思,古人以為,在西方的海里有一種魚叫比目魚,它們眼鏡只長在身體一側,所以必需要兩條魚肚皮躺著肚皮比擬而行,才干正常的游動。

現實又是如何呢?當然不像古人想象的這樣,比目魚本人完全可以游動,只不外它們是側躺著“爬行行進”的,比目魚的身體顏色較淺的一次緊貼著海底,顏色較深的一側則完滿的模擬了海底的沙土顏色,比目魚埋伏隱藏著等候獵物接近,假如需求挪動,就像上圖這樣躺著游動。

為啥比目魚長成這個熊樣子呢?其真實比目魚剛孵化出來的時分,它和正常的魚一樣,眼睛是對稱的散布在身體兩側的,大約在30日齡擺布,眼睛開端向一側靠攏,小比目魚也保持了正常的游動方式,改為緊貼海底打伏擊。這是一種高度順應生活環境的退化。

剛孵化的小比目魚,和其他魚一樣,眼睛正常的散布在身體兩側

依據比目魚身體外形及眼睛散布地位的不同,600多種比目魚可以大致分為4類:

有分明的尾巴,眼睛都在身體左側的,統稱為——鲆

有分明的尾巴,眼睛都在身體的右側的——統稱為鰈

尾巴和身體融為一體,眼睛都在身體的左側的——統稱為舌鰨

尾巴和身體融為一體,眼睛都在身體的右側的——統稱為鰨

在國際市場,有幾十種可供食用的比目魚,而吃法也是多種多樣,從刺身,油煎,油炸,到重口的紅燒、剁椒,清單的清蒸,火爆的燒烤,比目魚的吃法多種多樣。值得一提的是,其中的一種鲆就是我們常說的牙鲆魚,又叫鴉片魚,體型是有點長的,還有一種是多寶魚,體型是菱形的,這二者是寶貴的食用魚,所以在理想生活中,也有不良商販用長得差不多的鰈冒充鲆,它們的價錢差距挺大的,大家要留意看眼睛的地位。

經典菜譜:紅燒鰨目

鰨目魚去內臟,撕掉兩側魚皮,切段

蔥,姜,蒜,大料,花椒,生抽,老抽,料酒,糖調汁,按1:1參加等量清水

魚段拍生粉,如油鍋煎到雙面金黃

倒入湯汁,持續加水至沒過魚段。加過量鹽,湯汁收干后即可

19.帶魚(鱸形目-帶魚科)

學名:Trichiuridae 帶魚科內多種食用魚統稱

俗稱:刀魚,魛魚

帶魚簡直是中國人最喜歡的海產品之一了,價錢昂貴、便于儲運、肉多刺少、料理復雜,這種種優勢奠定了它在餐桌上的江湖位置,目前,中國人每年的帶魚捕撈量和消費量都占到了全球總量的九成,僅在浙江一省,就到達了全球產量的四成之多。

我們中國的四大海產,前三種都呈現過分明的資源干涸:大黃魚野生資源簡直絕滅,完全依賴養殖;小黃魚在休漁禁漁制度的維護下困難的恢復;魷魚形不成漁汛,才有了幾萬遠洋捕魷大軍遠赴秘魯漁場釣魷魚,而帶魚是四大海產里獨一一種還可以構成漁汛的,雖然中國人消費熱情如此低落,帶魚的野消費量竟然沒有遭到太大的沖擊,甚至還常有豐年呈現。

幾年之前某網紅鬧過一個“帶魚養殖場”的梗,被許多網友訕笑至今。網友們呵斥這位網紅:帶魚是深海魚,在淺水區就會由于體內壓力過大內臟爆炸,怎樣能夠人工養殖!那么,現實又是如何呢?

其實要從技術上說,人工養殖帶魚并非完全不成能,帶魚并不是嚴厲意義上的深水魚,雖然它們常常待在二三百米深的水層里,但在產卵時節,以及夜間尋食的時分都能夠會上浮到淺水區域,時常有海釣喜好者釣上活的帶魚,在日本下關水族館里,甚至還養了幾十條活帶魚,足以證明帶魚并非只能在深水生活的。但在當今野生帶魚捕撈量如此之高、價錢如此之昂貴的狀況下,養殖帶魚能否有利可圖,能夠才是招致目前沒有人工商業養殖帶魚的真正緣由。

我們轉回來談談我們餐桌上的帶魚,常常登上我們餐桌的帶魚大約有三種,最罕見的是白帶魚,還有短帶魚和南海帶魚,這三者肉眼根本上無法區分的,區別在于魚頭骨上的額骨,我們普通人還是不要嘗試了。好在這三者的口感根本沒啥區別。

經典菜譜:煎刀魚

刀魚去肚,去頭去尾,切成段

兩面撒鹽腌制30分鐘

刀魚兩面拍面粉

平底鍋油煎至兩面金黃即可

20.秋刀魚(頜針魚目-竹刀魚科-秋刀魚)

學名:Cololabis saira

既然說到了刀魚(帶魚),沒有理由不說一下另一種“刀魚”——秋刀魚。

假如說帶魚是“大片砍”,秋刀魚就只能算“小匕首”,這種魚體長普通也就二十多公分,但是身體厚實了不少,乍一看起來,它有點像被拉長的小鲅魚。這種小魚普遍的散布在北太平洋中緯度海域,每年產出量很大,但臨時以來只要日自己對它情有獨鐘,我國的山東、江浙一帶也時有捕捉,卻少有人吃,歐洲更是少量的出口秋刀魚作為釣餌和飼料。

但是隨著日料在全球范圍內的盛行,秋刀魚忽然被炒熱,再也不是日自己的獨享之物了,時至如今,日本漁民連捕撈秋刀魚都已是困難重重。這是為啥呢?本來這秋刀魚屬于一種陸地洄游魚類,每年的夏末秋初的時分回從太平洋中部游回日本海域,但是這幾年秋刀魚價錢日漸低落,其他國度(和地域)的漁民也早就盯上了這種魚,尤其是臺灣漁民,他們干脆開著船跑到了日本東側海域,把洄游的秋刀魚魚群給……攔……住……了……臺灣漁民大獲歉收,延續好幾年蟬聯全球秋刀魚產量冠軍,能逃過臺灣人漁網的秋刀魚百里挑一,可把日本漁民給坑苦了,史稱:秋刀魚危機。

蹲守在日本東側的臺灣漁船

日自己吃秋刀魚是直接鹽烤的,配著味增湯和白米飯一同吃,不外這個燒烤形式我們本人在廚房里做起來不太理想,我們可以改進成一個烤箱版本的:

經典菜譜:烤秋刀魚

秋刀魚洗凈去肚

魚身兩側切一字刀,以鹽和料酒涂抹,再用胡椒粉和孜然粉腌半小時

烤箱上下180度,烤15分鐘即可

21.長頜鱭(鯡形目-鳀科-鱭屬)

學名:Coilia macrognathos Bleeker

俗稱:長江刀魚,刀魚,毛花魚,梅鱭,野毛魚,毛刀魚,刀鱭

和刀魚過不去了,這里還有一種刀魚,就是長江刀魚。我們中國人不斷是把它作為一種江鮮對待的,但其實這種魚是一種洄游魚類,終年生活在海水里,繁衍時節回到海水河流湖泊洄游,所以我也把它列在了海水魚這一欄,次要是為了和以上兩種刀魚做個比對。

這長江刀魚,自古以來就是逼格的代名詞,我們上邊曾經說過有蘇東坡“拼死吃河豚”,有范仲淹“但愛鱸魚美”,但這長江刀魚,那可是“河鲀愧有毒,江鱸愧寡味”,還有文人把它稱為“白圭夫子”,就是娟秀有風骨的女子。雖然長江刀魚個頭小,肉也少,還有十分煩人的小毛刺,吃起來口感是很差的,但這一套辭藻加身,這些缺陷自然也就不礙事了,不就是魚刺嘛,只需求跟著金花菜一塊吃就可以啦!情懷是最重要的!

到了近代,由于長江水體凈化,捕撈無序,長江刀魚捕撈量越來越少,這價錢就更是水漲船高,這情懷也不是普通百姓可以體驗的了,尤其是變革開放之后,長江刀魚必然水平上成了糜爛和浮華的意味,根本都被公款消費了,八項規則一推行,長江刀魚的價錢馬上跌了好幾格。

在本文的評論區里,有冤家提到長江刀魚曾經絕跡,如今市面上的都是美國來的冒牌貨,是這樣的嗎?當然不是,其實長江刀魚這個物種只是在長江流域越來越少了了,但是它的散布區域是北到渤海,南到東海都有的,間隔長江不遠的錢塘江口一樣也有產出。但是由于古人給長江刀魚報酬的劃定了級別:只要洄游到長江的才算“江刀”,只要到了江陰左近、身上的鹽分褪盡的才算下品,所以其他地域的長頜鱭就被踢出了“江刀”的序列。

由于“純粹”的江刀數量很少,為了讓更多人可以感遭到這種情懷,目前長江大學以及上海水產所都在展開長頜鱭的人工養殖技術研討,假如有了技術打破,就可以對長頜鱭停止人工放流增殖,這種魚也就有能夠從神壇走下,游到普通百姓的餐桌上了。

由于如今的長江刀魚價錢還是十分昂貴,十分不建議大家本人烹飪,荷包寬裕的冤家可以到揚州、上海等地的幾個老店品味一下。

22.鳳鱭(鯡形目-鳀科-鱭屬)

學名:Coilia mystus

俗稱:鳳尾魚,烤 子魚

說完了天價的長江刀魚,當然要說一下它的親戚——十分親民的鳳尾魚。

從外不雅來看,鳳尾魚和長江刀魚十分的像,區別僅僅在于鳳尾魚體色稍微發黃,再一個就是長江刀魚嘴巴簡直是通明的,而鳳尾魚略帶黃黑色。當然啦,最大的區別在于價錢(手動淺笑)。

鳳尾魚的散布區域北到黃海,南至印尼,它和長江刀魚一樣也會回到海水繁衍,但不會像長江刀魚那樣深化到純海水水域,而是流連在海水河口左近繁衍,這種魚的產量很大,我們常常可以在超市買到的廣東鳳尾魚罐頭就是用它做的,十幾塊錢就可以買失掉,再想想上邊那種幾千塊一斤的長江刀魚,這個價錢差距你們感受一下。

鳳尾魚我普通是直接吃罐頭的,但是我要是把菜譜寫成“直接吃罐頭”,我估量你們會打死我的。所以假如你能買失掉新穎鳳尾魚的話,也可以嘗試一下別的做法:

經典菜譜:泡椒鳳尾

新穎鳳尾魚去肚去頭

平底鍋煎至兩面發黃,待用

油鍋爆炒泡椒,加一點點火鍋底料翻炒

鍋內加水,放進魚,加黃酒,醋,白糖,生抽

大火翻煮2分鐘,撒蔥花香菜即可

23.鯡魚(鯡形目-鯡科)

學名:Clupeidae鯡科多種食用魚統稱

俗稱:沙丁魚,青魚,青鱗仔等

往年以來在網絡上大紅大紫“臭名昭著”的鯡魚罐頭配角是它,西南地域稱為青魚的是它,我們常吃的沙丁魚也是它。別詫異,鯡魚其實是鯡科近200種魚的統稱,做鯡魚罐頭的是大西洋鯡魚,西南的青魚是太平洋鯡魚,沙丁魚則是沙丁魚和多種擬沙丁魚的統稱,這可是個龐大的家族。鯡魚是一種什么樣的魚?

鯡魚是陸地食物鏈里十分關鍵的一層,它們的種群數量很大,常常構成幾百萬甚至幾億條魚組成的龐大魚群,已經有一個大西洋鯡魚的魚群被報酬不雅測過,體積到達了驚人的4立方公里,大洋深處的旗魚劍魚金槍魚、海豚海豹都以鯡魚為主食,在大西洋沿岸,鯡魚也早就是餐桌上的常客,鯡魚捕撈業還一度成為某些國度的砥柱,荷蘭的崛起就與鯡魚的捕撈有著直接的關系。

太平洋沿岸雖然也產出太平洋鯡魚,但臨時不被注重,只要日本的餐飲文明比擬喜愛這種小魚,生殖期的太平洋鯡魚被捕撈后,小心的取出魚卵,做成青魚子壽司,屬于壽司里的下品。

沙丁魚應該是最著名的鯡魚了,“沙丁”的意思是說這種魚首先是在意大利薩丁尼亞被發現的,沙丁魚的意思就是——來自薩丁尼亞的魚。那么成績來了,薩丁尼亞并非只要這一種鯡魚,并且又有許多鯡魚長得和沙丁魚真的十分像,所以目前在市面上至多有21種魚被冠以沙丁魚的名字,除了Sardina pilchardus這種真正的沙丁魚之外,我們常吃的還有南美擬沙丁魚也被稱為沙丁魚,大西洋鯡魚和太平洋鯡魚有時都會被叫做沙丁魚。更有甚者,完全不屬于鯡科的沙梭魚——十幾公分,圓鼓鼓的像一根小木棒——在山東局部中央都被叫做沙丁魚,漂泊從小到大吃到的都是這種李鬼沙丁魚……

歐洲人吃鯡魚特別豪邁,荷蘭人喜歡去掉魚頭和魚骨后用鹽腌,然后拎著魚尾巴整條生吃,德國人也是腌漬,但是要做成沙拉配著土豆吃,這是俾斯麥老爺的吃法,英國人就不說了,仰視星空你們也都懂……法國人作為歐洲料理界的良知,喜歡煙熏魚。要說最沒節操,那就是瑞典的生鯡魚罐頭了,這也是鹽漬后自然發酵的產物,由于發酵進程中會發生少量的乙酸、丙酸、丁酸和硫化氫,招致瑞典鯡魚有濃郁的臭雞蛋、腐肉和酸臭味,一向無聊的日自己已經測試過瑞典鯡魚罐頭的臭味值,到達了驚人的8079Au,而臭豆腐的臭味值只要420Au,相關的體驗知乎里有不少,聽說和嶗山白花蛇草水更配哦~

經典菜譜:直接吃罐頭!英勇的嘗試吧!

24.鱈魚(鱈形目及鲉形目、鱸形目局部魚類統稱)

俗稱:真鱈魚,挪威鱈魚,大頭魚,大頭腥,明太魚,銀鱈魚,法國銀鱈魚等

鱈魚的命名是一個公案,除了鱈形目-鱈科旗下的那些食用魚之外,還有鲉形目的裸蓋魚,鱸形目的巴塔哥尼亞齒魚也被冠以銀鱈魚、法國銀鱈魚的名號,更奇異的是,這些李鬼,比李逵自身還要昂貴,所以我們普通以為這幾種魚被稱為鱈魚是商定俗成的習氣,而非為了牟利成心詐騙,當然了,有不法商販用油魚冒充鱈魚,這個顯然是令人不齒的詐騙行為。銀鱈魚、龍鱈魚之類的 X 鱈魚都是什么魚?

假如只討論鱈形目-鱈科的幾種鱈魚,最為著名的就是產自卑西洋背部的大西洋鱈魚Gadus morhua,這種魚體型大,蛋白質含量高,給歐洲沿岸國度提供了足夠的蛋白質補充,尤其是維京人,假如沒有鱈魚,就沒有他們四海流浪的征程,可以說,對歐洲的陸地文明來說,鱈魚早已不只僅是一種魚,而是像中國人的餃子、德國人的肘子、日自己的壽司一樣,是一種文明的承載物。為了搶奪大西洋鱈魚,沒有軍隊的冰島和強盛形態的大英帝國不吝動了刀子,并且和他們在本屆歐洲杯的神勇表示一樣,把英國揍得鼻青臉腫,還他媽揍了三次。我們如今奉行的200海里專屬經濟區,就是這3次和平的產物。

鱈魚和平時期,冰島巡查船奧丁艦撞擊英軍護衛艦

和鯡魚一樣,太平洋沿岸也有鱈魚——太平洋鱈魚Gadus macrocephalus,但它肉質粗糙,滋味寡淡,不克不及入嗜鮮的中國人的法眼,還得了個大頭腥的諢名。太平洋地域的另一種鯡魚——明太魚Gadus chalcogrammus境遇就好一些,尤其是這幾年韓國料理盛行,明太魚湯也隨著大放異彩。我們吃的蟹肉棒,麥當勞肯德基里那些鱈魚塊,鱈魚堡,也全都是這貨做的。

經典菜譜:香煎鱈魚

鱈魚切一指厚薄段,以鹽、黑胡椒、檸檬汁腌半小時

以橄欖油煎鱈魚,每面2分鐘

裝盤,撒黑胡椒、迷迭香即可

25.鰻魚(鰻鱺目)

學名:鰻鱺目鰻鱺科、康吉鰻科、海鱔科、海鰻科多種魚類統稱

俗稱:鰻鱺,白鱔,海鰻等

前邊說到黃鱔的時分提到一種和它長得很像也很容易混雜的魚,就是我們接上去要說到的鰻魚,其實我們常說的鰻魚并不只指某一種,被稱為鰻魚的既有日自己用來做鰻魚飯的、降生在陸地中卻在海水中生長的鰻鱺,也有終身中完全生長在陸地中的海鰻,也有長相兇悍的海鱔魚。

其中名聲最為顯赫的就是鰻鱺,也就是中國人常說的白鱔,由于它和黃鱔一樣細長似蛇,并且也生活在海水中,經常容易和黃鱔混雜,以體色區分是一個不錯的辦法:鰻鱺背部青灰色,肚皮為白色,故得名白鱔,還有一個疾速區分的辦法是看它的魚鰓和魚鰭,鰻鱺頭部兩側有分明的鰓和鰭,黃鱔是沒有的。

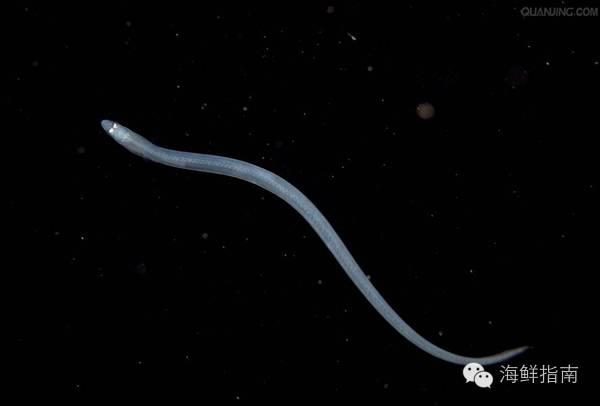

我們常吃的鰻鱺是一種被稱為日本鰻鱺(Anguilla japonica)的洄游魚類,它還有兩個同門兄弟,即美洲鰻鱺和歐洲鰻鱺,這三種鰻鱺有一個奇異的特征——它們仿佛沒有性別,而在每年春季,這些鰻鱺就會分開海水河流前往海里,一去不復返,來年就會有小鰻鱺游回來。

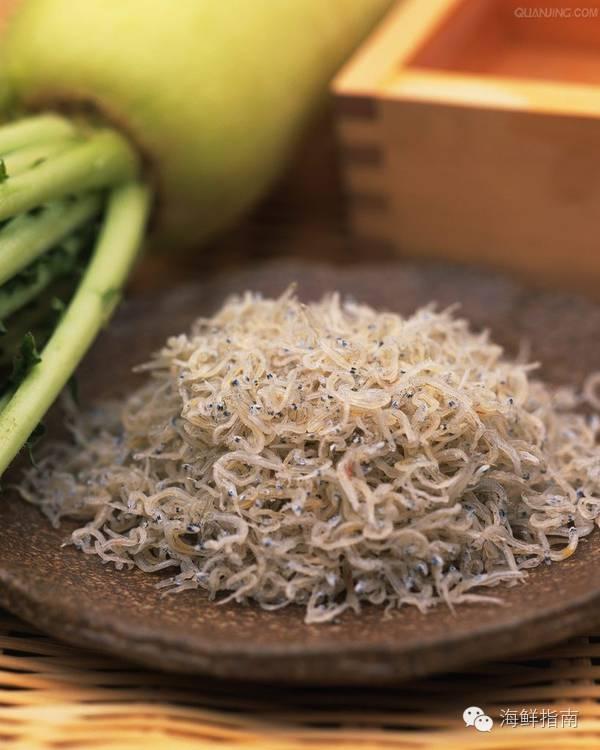

我們可以猜測的到,它們是去海里繁衍,并且和大馬哈魚一樣,在繁衍之后就死去了,可是繁衍地點在哪里不斷是個迷,不斷到近幾十年,人們才解開了鰻鱺的繁衍之迷,本來這鰻鱺在性成熟之前,確實是沒有性別的,而在行將性成熟的時分,日本鰻鱺就從東亞各海水河流游向馬里亞納海溝左近,美洲鰻鱺和歐洲鰻鱺游向百慕大海域,在那里,它們最終性成熟,并依據種群的密度不同,發育成不同的性別,并在繁衍后死去,小鰻鱺苗一出生,長得和父母一模一樣——它們不是細長的棍狀,而是活似一片通明的柳葉,這就是柳葉鰻,柳葉鰻一邊尋食,一邊向東亞、北美和歐洲洄游,快要抵達海水區域的時分,它們曾經變成了細長的棍狀,但渾身還是通明的,這個階段被稱為玻璃鰻鱺,許多歐洲鰻鱺就在玻璃鰻鱺的階段被人類捕撈并曬干吃掉(相似于中國人吃的小銀魚干),日本鰻鱺要僥幸一些,它們順利的回到了海水河流,悠然的長大,直到行將前往陸地繁衍之前才會被捕撈吃掉。

以歐洲鰻鱺的玻璃鰻鱺魚苗曬制的鰻魚干

由于繁衍地間隔海水河流很遠,絕大少數的鰻鱺魚苗都死在了路上,能順利長大的鰻鱺并不多,又加上人類的過度捕撈、河流的報酬開發、水體的凈化,這三種鰻鱺如今的生活處境都是危如累卵,日本鰻鱺和美洲鰻鱺目前都處于瀕危形態,歐洲鰻鱺更是到達了極危形態——間隔滅絕僅有一步之遙。為了給子孫后代的餐桌上留下鰻鱺的身影,無論是日本還是歐洲各國都不斷在研討鰻鱺的人工養殖,但很惋惜的是,人工養殖形態下的鰻鱺,成活率低的嚇人,并且在柳葉鰻形態下對飼料極為挑剔,目前只要日自己獲得了局部成功,且本錢高的嚇人完全不具有商業能夠性,無法之下,人們只能從野外捕捉玻璃鰻魚魚苗,再人工養殖成成年鰻鱺,所以目前鰻鱺的養殖還是一種半人工形態,鰻魚飯作為一道經典美食能否留得住,尤未可知。

鰻鱺的幼苗——玻璃鰻鱺,目后人工養殖鰻鱺需求從野外捕捉玻璃鰻鱺魚苗

還有一種常被端上餐桌的鰻魚,也就是我們所說的海鰻,其實是康吉鰻科的星鰻(Conger myriaster)和海鰻科的海鰻(Muraenesox cinereus),這幾種鰻魚是不會在海水中生活的,它們的繁衍-生長進程絕對順利一些,其中星鰻也可以用來制造鰻魚飯,但是海鰻就比擬難處置,由于它有很多小刺。星鰻看起來和鰻鱺很想,但魚身兩側各有一排白色斑點,海鰻就比擬好區別,它的頭是尖尖的(鰻鱺和星鰻則是有點圓),嘴巴更大,牙齒也更鋒利,看起來很兇。

星鰻,留意一下身體兩側的兩條白色斑點帶

海鰻,留意一下它鋒利的頭、張合標準更大的嘴和鋒利的牙齒

除了這幾種可以吃的鰻魚之外,還有一種海鱔科的大型鰻魚,普通是沒人吃的,這種魚長相十分恐懼,攻擊性也很強,普通喜歡在珊瑚礁里找一個洞穴刻舟求劍,在一些水族館里可以看到這種鰻魚。

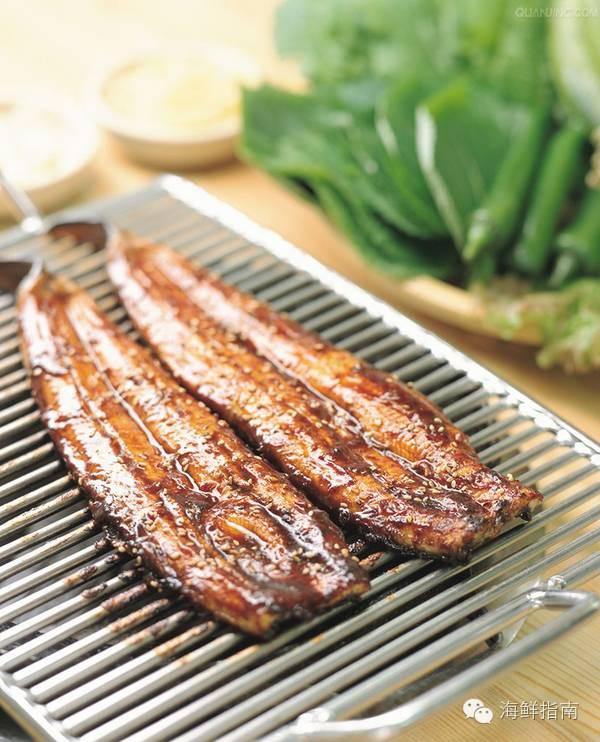

如狼似虎的海鱔

鰻魚的吃法很多,海鰻可以煎炸煮,但一條好的河鰻(鰻鱺)只要烤制才不算糜費,而日式的烤鰻魚制造也是十分考究,除了對火候的極高要求,在烤的進程中還需求不時翻動魚身,屢次刷醬,醬料是賦予鰻魚味道的機密兵器,各家也都有本人的秘方,所以在鰻魚這一節里,經典菜譜我也省略掉了,這么珍貴的魚,還是去一家地道的日料店里品嘗比擬好。

26.馬面鲀(鲀形目-單棘鲀科-馬面鲀屬及革魨屬)

學名:Thamnaconus modestus綠鰭馬面鲀;Thamnaconus hypargyreue黃鰭馬面鲀;Aluterus monoceros單角革鲀

俗稱:短角單棘鲀,扒皮郎,扒皮魚,皮匠魚,橡皮魚,馬面魚,羊魚,豬魚,雞魚,面包魚,白打仔,一角剝

接上去要講的這一類魚可有意思了,大家看了下面的圖能夠會覺得很生疏——這啥魚,怎樣沒見過呢?固然,這種長相奇異的魚仿佛離我們的餐桌很遠,但是我要說——這種魚,我們絕大少數人都吃過!

美味烤魚片

沒錯,我們常吃的美味烤魚片,就是這一類魚做的,它們是:單角革鲀、綠鰭馬面鲀和黃鰭馬面鲀。這些馬面鲀長的很奇異,眼睛很大嘴巴很小還有一張大長臉,“馬面”之名故此而來;它的頭頂有一個角刺像旗桿一樣飄搖,所以在有些中央,還叫它“羊魚”或許“雞魚”;它們沒有魚鱗,卻有一張堅韌無比、布滿毛刺的魚皮,想享用馬面鲀的美味,必需要把魚皮扒掉才可以,所以又被稱為扒皮狼、剝皮郎、扒皮魚、皮匠魚。

正在被扒皮的單角革鲀

由于頭上有刺會纏繞在漁網上,并且長的嚇人,吃起來還要先剝皮,馬面魚在很長工夫之內是不被漁民和食客喜歡的,即使是到了明天,新穎的馬面魚在市場上也不是很受歡送,漂泊生活的海濱城市里,許多年老人也不看法馬面魚,這種魚的鮮美,也少有人知。漂泊上幼兒園的時分第一次吃到馬面魚,從此騎虎難下,用它和茼蒿一同熬煮,幾乎是奇鮮,并且肉細嫩遠超雞肉。費事就在于處置魚皮,其實掌握了技巧也很復雜,就是用剪刀在魚肛門處剪開一下,然后捏著魚皮朝魚頭的標的目的撕就可以直接撕上去。從魚嘴開端撕也可以。

兩條綠鰭馬面鲀,上面的一條曾經被扒皮,可以看到魚鰭和魚尾的綠色,這是區分綠鰭馬面鲀的最顯著特征

馬面鲀在我們國度各海域都有散布,綠鰭馬面鲀尤其喜歡待在北部黃渤海水域,黃鰭馬面鲀則是北方居多(并且相對不會進入黃海渤海),單角革鲀盛產于釣魚島左近。七八十年代,綠鰭馬面鲀的捕撈量很大,簡直快要趕上帶魚了,但是這幾年曾經形不成漁汛了,相反是黃鰭馬面鲀的捕撈量逐年攀升。雖然捕撈量這么大,但是真正以整條魚流入市場的很少,絕大少數都用來做烤魚片、魚蓉了,魚皮被用來做明膠,甚至鞣制成皮革了。

經典菜譜:茼蒿熬馬面鲀

馬面鲀扒皮(辦法看上邊),剪掉頭上的角,去肚(別扔掉魚肝)

茼蒿摘洗潔凈,切成段,蔥切末,干辣椒切碎

熱鍋爆香蔥末和干辣椒,把魚兩面稍微煎一下,倒入水沒過魚身

燉20分鐘至湯色乳白,參加茼蒿,再參加鹽和胡椒粉即可