“太湖美,美就美在太湖水”

煙波浩渺的太湖之美早已不得人心

而說到太湖美食

則當(dāng)屬歷史悠久的“太湖三白” 最為知名

它們是太湖的寶物,也是來自卑自然的饋贈(zèng)。

“太湖三白”,為哪三白?

太湖的三種河鮮類特產(chǎn):白魚、銀魚、白蝦 ,由于色澤均呈白色,因而被稱作“太湖三白”,它們是蘇錫常中央著名系列菜“太湖船菜”的招牌食材。

應(yīng)用太湖三白所制造之菜肴的選料,特別留意食材的新穎度;因其出水即易死亡,故而最合適在水邊或船上烹制太湖三白。以太湖三白制造菜肴之辦法,多為清蒸白灼,注重食材的原味。

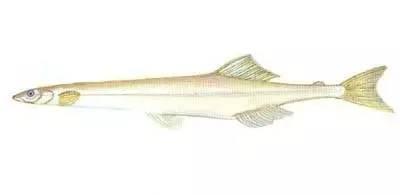

一白太湖銀魚

太湖銀魚長約七至十厘米,體長略圓,形如玉簪,似無骨無腸,細(xì)嫩通明,色澤如銀,故稱銀魚。

春秋時(shí)期,太湖就盛產(chǎn)銀魚,宋代詩人“春后銀魚霜下鱸”的名句,把銀魚與鱸魚并列為魚中珍品。清康熙年間,銀魚就被列為“貢品”。

銀魚肉質(zhì)細(xì)嫩,養(yǎng)分豐厚,無鱗、無骨、無刺、無腸、無鰾、無腥味,可烹制成各種佳肴美味。

魚嫩湯鮮的銀魚球?yàn)樘K州的傳統(tǒng)名菜;銀魚炒蛋肥香嫩鮮,似黃金盤上鑲嵌了條條玉簪;干炸銀魚外脆里嫩,色澤金黃,香酥可口;還可以烹制成芙蓉銀魚、銀魚莼菜羹、銀魚餛飩、銀魚春卷等湖鮮美食。

銀魚球

銀魚炒蛋

干炸銀魚

三絲銀魚羹

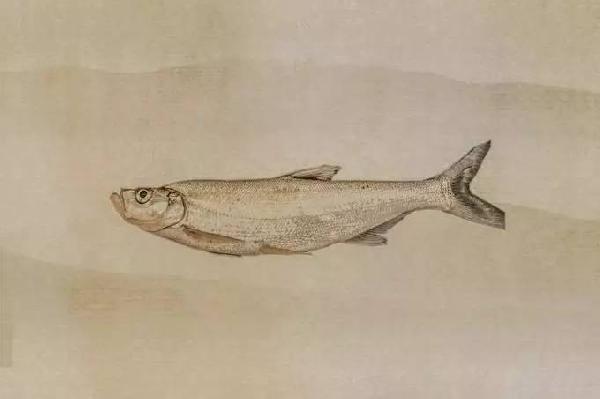

二白太湖白魚

1300多年前,太湖白魚就被老百姓夸為無錫第一魚。白魚亦稱為“鰷”,以頭尾俱向上而得名,體狹長側(cè)扁,銀光閃爍。目前尚未養(yǎng)殖,次要依托自然捕撈。

白魚肉質(zhì)細(xì)嫩,鱗下脂肪多,酷似鰣魚,是太湖寶貴魚類。白魚大多在太湖敞水域中生長,以小魚蝦為食,是太湖自繁衍魚類,一年四季均可捕捉,在六、七月生殖產(chǎn)卵期捕撈產(chǎn)量最高。

《吳郡志》有“吳人以芒種日謂之入霉,梅后十五日謂之入時(shí)。白魚至是盛出。謂之時(shí)里白”,又載:“白魚出太湖者勝,民得采之,隋時(shí)入貢洛陽”,事先白魚已作為貢品上貢皇庭。

白魚最罕見的烹飪手法是清蒸,怎一個(gè)“鮮”字了得。它的肉質(zhì)細(xì)膩嬌嫩,但也有一個(gè)十分大的成績,骨頭太多太細(xì)了,對不會(huì)吃魚的人是一個(gè)應(yīng)戰(zhàn)。

三白太湖白蝦

白蝦在太湖三白外面最為玲瓏,味道卻最為動(dòng)人。白蝦的學(xué)名為秀麗白蝦,雖然稱為太湖白蝦,但其實(shí)它在全國各地都有產(chǎn)出,甚至在太湖相隔甚遠(yuǎn)的內(nèi)蒙古呼倫湖也少量產(chǎn)出,只是沒有太湖的白蝦名望那么響。

太湖白蝦活著的時(shí)分其實(shí)是渾身通明的,被捕撈下去之后脫水而死,身體則會(huì)變成米白色

《太湖備考》上云“太湖白蝦甲天下,熟時(shí)色仍潔白”,成就了白蝦之名。白蝦蝦肉質(zhì)結(jié)實(shí)豐滿,滋味鮮美,富含豐厚的蛋白質(zhì)和鈣磷鐵,是一道養(yǎng)身又美味的食材。

白蝦殼薄、肉嫩、味鮮美,養(yǎng)分價(jià)值甚高,是人民喜歡的水產(chǎn)品。罕見做法是鹽水蝦,可最大水平表現(xiàn)白蝦的鮮味。另一種吃法是醉蝦,將鮮活的白蝦放入白酒中,將其嗆醉,再參加佐料便可直接食用,奇嫩異常,鮮美無比。

白蝦剝蝦仁出肉率高,還可加工成蝦干,去皮后便是“湖開”。蝦還可入藥。內(nèi)服有托里解毒之功用,酒后喝一碗蝦米湯,頓覺腸胃溫馨,美味不盡。

太湖除了擁有秀麗風(fēng)景,還有這些美味的湖鮮,有人說,到江南不品三白,白走一遭,如此說來,這般新穎的太湖船菜,錯(cuò)過豈不成惜?

本文來源:橄欖畫報(bào) | 大眾號:FoodIngredients

文 | Mia

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

(版權(quán)歸原作者一切)