沿海地域的菜市場上,海鮮攤總是格外繁華,魚、蝦、蟹、貝類……各種海鮮一筐又一筐、一盆又一盆,看得讓人直流口水、眼花紛亂。

關于陸地生物長的很不考究這件事,我們大約曾經見怪不怪了。但是在眾多魚類中,假如看到長的和馬一樣面孔的魚,還是會忍不住多瞧上幾眼。明天紅廚網就為大家引見一下這種面類似馬的魚,請往下看。

大眼睛、小嘴巴、大長臉。馬的面孔,魚的身體,海的滋味,一句就能概括馬面鲀的全部特點。

馬面鲀也稱為扒皮魚。扒皮?難道就是要扒下魚的皮嗎?

還真的這樣。扒皮魚有一張灰色粗糙如砂紙的魚皮,必需把皮扒掉才干烹煮 。

用剪刀沿著魚鰓兩頭剪起一條長口,用手沿著魚面將其扯開來就可以了,能夠需求用點力氣,新穎的扒皮魚,皮和肉粘附是十分緊的。

脫上去這層“金剛鐵甲”外衣的扒皮魚,漂亮的外衣下,卻是如此的雪白,還竟然閃著圣潔的光,并且一片鱗也沒有,光溜提滑,立刻顯露小清爽的內在。

從無人問津走向萬人追捧

馬面鲀是綠鰭馬面鲀等多種魚類的簡稱。潮汕地域稱為迪仔魚,也叫剝皮魚、扒皮魚,聽說在上海和閩浙一帶稱橡皮魚。

別稱真的不要太多,但其重要特點是有一層外皮,吃時必然要撕掉。

它生于寒帶及亞寒帶沿岸,印度洋、太平洋及大西洋,次要散布于日本、中國東海、黃海、南中國海、西北亞各國至澳洲北部,通常棲息于陸地的中上層較深的沿海水域 。

一年四季均有供給,被捕捉后由于水壓不同,往往不克不及存活,所以多是下水后便雪藏,甚少能買到游水的馬面鲀。

在六十年代以前不開發馬面鲀的 。首先不得不說這與長相好看,還因其第一背鰭有鰭棘,又長又粗還有倒刺,掛網后,很難取下,稍不留意,傷了手指,所以漁民捕到這種魚,非常厭惡它。

市場上又賣不好價錢,一斤魚只值幾角錢,所以卸下后普通是送到魚品廠,做喂家禽養殖的魚粉。

很少有人問津的馬面鲀真正走向千家萬戶,還有一次偶爾。不知是誰,把它的皮剝開后,顯露雪白如處子的魚肉,清蒸后沾醋吃,能吃出蟹肉的滋味。方知道以貌取人不合錯誤,以貌取魚也不合錯誤。

烤魚片

由于馬面魚的肌肉纖維長,做出來的烤魚片干,無魚可匹敵,是世上最好吃的魚片干。

馬面鲀其綜合應用,更是吃香的一大緣由。馬面鲀肝大,可制魚肝油,魚骨可做魚排罐頭,頭皮內臟可做魚粉。皮可煉膠,油灰還可替代桐油灰。 總而言之,馬面鲀全身是寶。

馬面鲀的家庭成員都長啥樣?

馬面鲀的成員真實不少,我們可以看法看法經常呈現在我們視野中的那幾位吧。

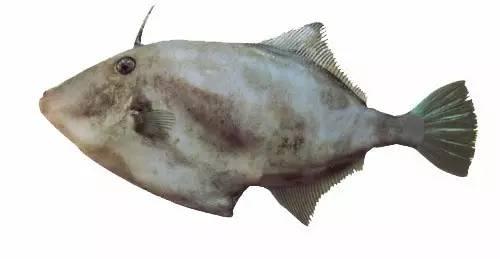

黃鰭馬面鲀

各地的海域都出產,體長頂刺也較長。

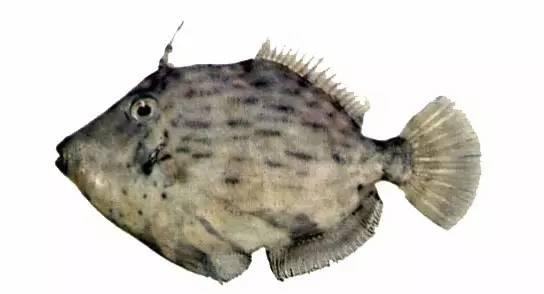

絲背細鱗鲀

體形扁而高,體側有斷續的黑色縱紋。這種魚十分風趣,魚體側的斑紋會隨環境和魚的心情而變化。

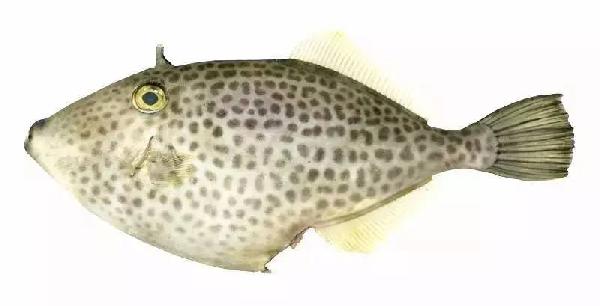

密斑馬面鲀

體側有很多黑褐色的斑點,腹部斑點少或無。

單角革鲀

特點是大尾,40至50厘米長,3至5斤重都很罕見。被捕的單角革鲀豎起了“天線”。

馬面鲀, 每一口都能滿足到心田里

由于剝皮魚的肉質比擬特別,所以烹飪方式煎炸蒸燒烤炸燜,任君挑選。

油炸剝皮魚,再撒上一撮孜然

在日本,可以做成生魚片(絲背細鱗鲀),制造時剝去魚皮,晶瑩剔透,口感光滑,肉質細嫩,并且這種馬面鲀的魚肝也是車載斗量的美味。

活絲背細鱗鲀生魚片

潮菜中最罕見的煮法,配料有普寧豆醬、芹菜段和紅辣椒。吃不完的鹽腌后曬干,稱為迪仔魚脯,可炸可烤。

迪仔魚脯

川香耗兒魚是什么魚? 也是馬面鲀,四川的人民群眾對它的愛稱。將馬面鲀淋上了菜籽紅油,“改朝換面”倒是新潮了不少。棕黃色鮮魚、辣味醇厚、香氣襲人,真是好吃到驚厥。

川香耗兒魚

本文來源:橄欖畫報 | 大眾號:FoodIngredients

文 | 馮文捷

圖片來自網絡

(版權歸原作者一切)