央視著名節目《致富經》有一期已經引見過一種魚,這種魚長相普通,又硬又小,卻憑仗著“會過馬路”而成為了西雙版納有名的“致富魚種”。

外地有很多餐廳都引入了這種特征食材,不少食客都慕名前去品味,紛繁點贊。上面紅廚網就為大家引見一下這種既會過馬路、又火爆的特征食材,請往下看。

會走路的魚

▼

在正式引見這種魚之前,我們先來看一個小視頻:

視頻里讓過路村民紛繁大吃一驚的、會排著隊走路的魚就是正是本文的配角——攀鱸 。需求闡明的是,明天要引見的攀鱸指的是我國特產的龜殼攀鱸 。

攀鱸全名龜殼攀鱸,屬于我國特有的海水魚種類,次要散布在福建、廣東、關系、云南、臺灣、海南等北方地域。由于產地眾多,攀鱸還有不少的俗稱,如吧西哩(傣族語,“吧”意為魚,“西哩”意為很快地消逝)、過山鯽、飛鯽、巴摩(潮汕地域俗稱)、鐵甲魚、太陽魚、步行魚、斗魚、海南婆魚等。

野生攀鱸普通呈銀灰色,偶然還會有金黃色的種類。其體型較小,普通種類寬度僅有二指寬,后來經過漁民不時培育,如古人工養殖的攀鱸體長可至20厘米,寬度也有四指寬。

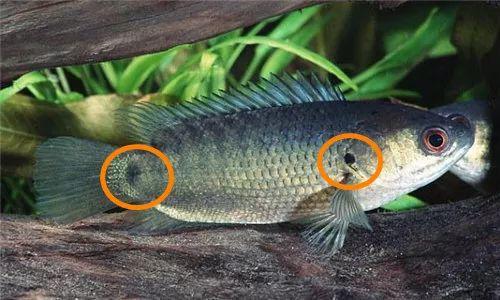

▲攀鱸的黑斑非常顯眼。

攀鱸的外不雅平平無奇,與普通的小羅非魚很類似,但是其腮蓋兩側和尾鰭兩邊各有一黑斑,且局部種類的尾部還會有大大小小的斑點,這也是區別攀鱸與普通魚種的辦法。

別的,攀鱸的魚鱗魚鰭非常堅固。有漁戶就說已經試過把攀鱸高高舉起然后用力擲下,要是普通魚類一定當場就死了,而攀鱸過了一會兒又會在地上亂跳亂跑,這也得益于其堅固的魚鱗和魚鰭。

▲正在地上匍匐的攀鱸

以前有很多人不睬解,這種體型又小、處置起來這么費事的魚有什么好吃的,于是攀鱸已經一度成為了瀕臨滅絕的種類。

后來經過西雙版納外地人的開發,才發現本來攀鱸還是種養分價值很高的保健食材,魚肉中富含蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵、銅、維生素等成分,并且滋味非常鮮美。

據悉,如今市面上每公斤攀鱸收買價20元起,一道攀鱸制造的特征菜,售價最少可以翻一番。

攀鱸是靠腳走路嗎?

▼

不外這些都不是攀鱸最大的特點,攀鱸最大的特點是它們可以離水生活一夜,并且要是放在地上,它們還會本人向著比來的水源匍匐,并且還會組隊行進,就像上文的視頻里一樣。

是什么培養了攀鱸這一身的“身手”?

本來,攀鱸的在鰓外部上方具有輔佐呼吸器官,稱鰓上器或迷路器,能歸入空氣停止呼吸,在缺氧的滯水里亦能生活,最長可至六天。

別的,攀鱸之所以可以在海洋下行走,靠的是其一對強無力的腹鰭和胸鰭,這就奠定了其站立和行走的根底,而攀鱸的鰓蓋和普通魚類也不一樣,其鰓蓋下方會多了一個堅固的小片,鰓蓋張開時這兩個小片就可以抓住空中向前走。

上面一同來看看攀鱸是如何行走的:

點擊視頻

↓↓↓

宰殺攀鱸要留心

▼

攀鱸體型雖然不大,但是性格非常兇猛,當其感到風險降臨時會不顧一切地往前逃跑,并且背鰭會根根豎起,抓的時分不克不及直接抓魚背,而是要趁其不備從頭部反著抓,摁住兩腮即可“降服”。

當然,假如依照普通魚類的處置辦法來處置攀鱸,廚師很有能夠會被刺傷。撈起攀鱸后需先將其置于砧板之上,然后一手用漏勺(戴厚膠手套亦可)固定魚尾,另一手取一木槌,用力錘向魚頭,待其背鰭抓緊、不再動彈時,再剖腹刮鱗、改刀烹飪。

傣家食材,傣家特征

▼

攀鱸其實與普通的魚類并無太大的區別,做法眾多,在此就不外多贅述。值得一提的是,攀鱸是傣族常用的食材之一,那么采用傣族的烹飪辦法,推出傣族特征菜肴,也是一種新嘗試,或許就能吸引不少食客前來品味。

▲慕名前往餐廳品味攀鱸的顧客。

上面的視頻是云南外地一家特征餐廳的廚師長對攀鱸這種特征食材的看法,一同來看看他怎樣說。

點擊視頻

↓↓↓

除了廚師長所說的滋味鮮美以外,攀鱸還是一種除了內臟之外的每一個部位都能吃的食材,只需烹飪妥當,魚鱗、魚骨都是寶。

1、魚肉涼拌生食

生、鮮、酸、辣、野是傣家菜的特點。傣族人以為,吃酸心爽眼亮,助消化,還可以消暑解熱;吃辣,可以開胃口,增食欲,加強身體抵抗力、預防傷風感冒;吃生的,菜鮮味美,可口舒心。而生腌攀鱸正是傣家菜的代表作之一,酸辣適口,鮮美爽滑。

2、炸魚皮、魚骨

取凈魚肉剩下的魚骨和魚皮不容糜費,裹以薄粉下油鍋炸制金黃即可,撒上特制的香料和調料,香氣撲鼻,非常惹味。

3、整魚烤制

直接扔在火堆里烤也是傣族常用烹調攀鱸的辦法,烤制工夫只需3-5分鐘,烤熟后將魚肉撕下蘸著辣椒或鹽巴食用,這是一種最原始的美味。

攀鱸以頑強的生命力和能在海洋上匍匐而出名于世,也許就是由于它們打心底里不認命、不服輸。

局部視頻來源:央視節目《致富經》

你有用過攀鱸嗎?

歡送留言分享做法!

編纂 | 紅廚網_司馬

本文由紅廚網依據材料整編而成,轉載請注明來源!