罕見的“空心丸子”普通是魚丸和肉丸,包入豬油或皮凍,或蒸或炸,外部遇熱消融,被外皮吸收而構成中空。而這款“空心琉璃丸子”實質上卻是“燙面小球”,入油浸炸后“吐出面芯”,構成中空。“吐面”的中心技法則許多同行重復不雅摩學習而難窺其中奧妙。小小空心面球代表的是聊城(古稱東昌府)傳統烹飪技藝的精深程度。中國烹飪協會主編的《中國名菜譜》曾收錄這道菜,并寫道:“琉璃丸子以聊城飯店特級烹調師高士玉制造的為最佳。”

空心琉璃丸子是高氏廚藝的代表菜,我與父親兩代廚師不斷努力于對此菜的完善、改良。這道菜的制造流程分解開來,有五個步驟:定型、吐面、整形、炸酥、掛糖。

此菜最早的做法是‘一炸吐空’:面丸入油炸至吐面并變硬,行將前兩個步驟一次性完成,然后掰掉吐出的面團,再掛琉璃糖。這個做法的缺陷是:面丸先下先吐,后下后吐,吐面工夫不一致,炸制的火候也就不平均。

我父親在此根底上做了改良:“初炸定型、二炸吐空”,即第一遍將面丸一致炸至定型,撈出瀝油,然后再一同入油鍋炸至吐空并變硬,撈起掰掉吐出的面團,最初掛糖。

我從廚后發現,若按父親的做法,二炸需完成吐空并變酥脆兩個‘義務’,這樣在掰掉吐出的面團時經常會將酥脆的丸子也一并弄碎,損耗率大。

于是,我將二炸改為三炸,即“初炸定型、復炸吐空、三炸酥脆”,第一遍將丸子炸至挺身定型,第二遍炸至吐出面團,此時丸子柔軟,特別容易揪掉面疙瘩,然后再炸至酥脆,實操性更強,損耗率更低。

制造流程:

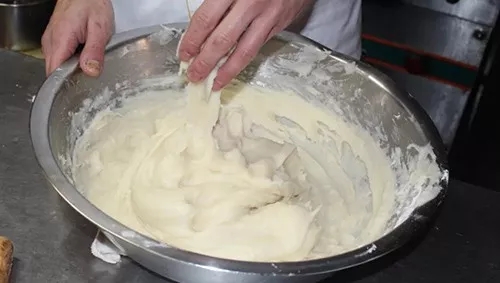

1.面粉500克盛入盆中,澆上500克沸水攪勻,然后朝同一個標的目的攪打至沒有顆粒、平均細膩、富有彈性、狀似厚糊時中止(整個進程約需求10分鐘,最好由兩人交替操作,不然臂力不支),參加一粒蛋黃,持續朝同一標的目的攪勻。

2.鍋下寬油燒至160-180℃,將攪好的燙面擠成丸子,放入油中炸至挺身浮起,撈出瀝油。

3.鍋內油再次升溫至七、八成熱,下丸子復炸,面糊受熱后外層凝結成丸壁,外部隨著熱氣吐出,構成空心,此時撈出,掰掉吐出的面團。

4.鍋內油再次升溫至八成,下空心丸子炸至金黃酥脆,撈出控油。

5.鍋留少許芝麻油,放入白糖200克熬至起小黃泡的拔絲形態(拔絲涼后即為琉璃)時,倒入丸子裹勻糖汁,盛入盆中悄悄顛涼,擺入盤中即可上桌。

制造圖示:

1.面粉參加開水燙勻。

2.朝同一個標的目的不斷攪動,繼續10分鐘擺布。

3.半途參加一粒蛋黃。

4.攪好的面團富有彈性。

5.擠成丸子。

6.放入油中炸至定型。

7.初炸定型的面丸。

8.將面丸二次復炸至吐面。

9.撈起吐空的面丸。

10.揪掉吐出的面芯。

11.入油三炸至酥脆。

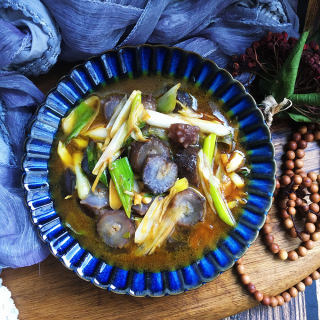

12.鍋下白糖熬至拔絲,投入空心丸子裹勻,放涼即成琉璃。