“牛腩”一詞,罕見于粵語,也許由于香港茶餐廳文明在南方漸漸盛行,如今普通話也承受牛腩了。但國標GB/T 27643-2011“牛胴體及鮮肉聯系”外面,是沒有這個詞的。那么,牛腩究竟是牛身上的阿誰部位呢?

牛腩即牛腹部及接近牛肋處的堅實肌肉,是指帶有筋、肉、油花的肉塊。

牛腩只是一種統稱,假如按照部位來分,牛身上許多中央的肉都可以叫做牛腩。國外出口的,是以切成條狀的牛肋條為主,是取自肋骨間的去骨條狀肉,瘦肉較多,脂肪較少,筋也較少,合適紅燒或燉湯。

在里脊肉下層有一片筋少、油少、肉多,但外形不大規則的里脊邊,也可以稱作牛腩,是上等的紅燒部位。

牛腱也可以算是牛腩的一種,筋肉多,油少,甚至全是瘦肉。因而普通用來鹵,不合適燉湯,更不合適紅燒。

以香港對牛肉的聯系規范為例,牛腩大致可分為坑腩、爽腩、腩底、腩角和挽手腩,傍邊最遍及是坑腩。

坑腩屬近腰肋骨的肉,除去肋骨后會呈現一條條坑,所以稱為坑腩。其肉質韌性大,肥瘦相間,最合適用作燜或煲湯。

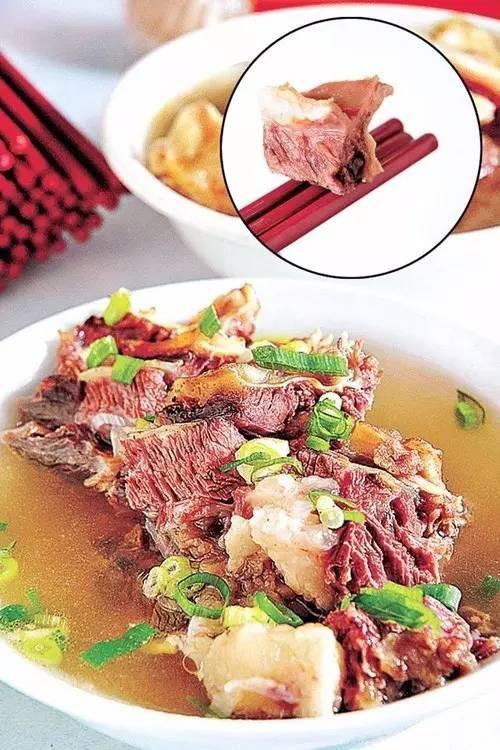

牛腩外形呈橢圓外形,肉塊扁平,其肉中有筋,肌肉間脂肪分明;性溫,味甘咸;烹調辦法次要為燜、燉、紅燒等。

但這些名詞依然是俗稱,不同店家指代的,能夠不完全相反,上面我們配上圖片,以讓大家分辨清楚。

牛腩分類:

坑腩(無骨牛仔骨):

牛味最濃,取自牛胸前的牛仔骨,或旁邊牛肋條部位的肉。

崩沙腩:

牛的橫膈膜,連著少許的肉。

爽腩:

又叫“牛白腩”,是牛肚皮的腩位,位于牛的橫膈膜左近。

挽手腩:

集坑腩和爽腩的優點于一身,味濃有韌性。

腩底:

連著坑腩近牛皮下的一塊肉,又粗又韌。

腩角:

爽腩和坑腩兩頭的一塊肉,重量極少,四面都有軟膠質,十分爽脆。

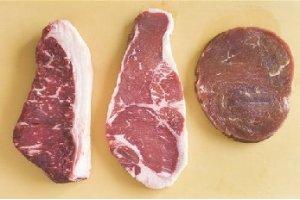

先貼一張圖,這外面分別有:

1、爽腩

2、挽手腩

3、坑腩

4、崩沙腩

坑腩,最遍及的一個部位。

坑腩是牛肋骨之間的肉,肉味較香濃,連著牛骨軟膏。

按描繪,坑腩為牛胸前八支骨腩肉。

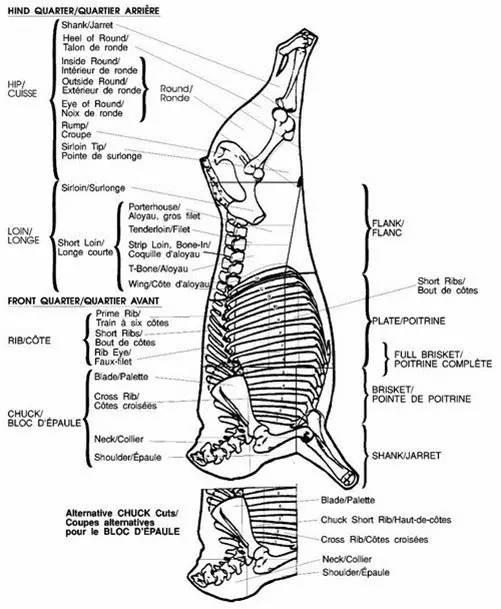

牛有13根肋骨,依照美國式的聯系法,前5根的局部是brisket,6—12根是plate,13根及前面是flank。估量這里的8根,就是6—12這七根加不曉得第5還是第13根肋骨的部位,即主體仍是plate。

上面這張圖是整頭牛,按歐洲或美洲的聯系法分出來的肉名,不必細心去看。由于很多狀況下,說胸啊、腹啊,哪怕是英文名,不同國度的聯系法都不一樣,最便利就是拿骨骼橫剖面來闡明。

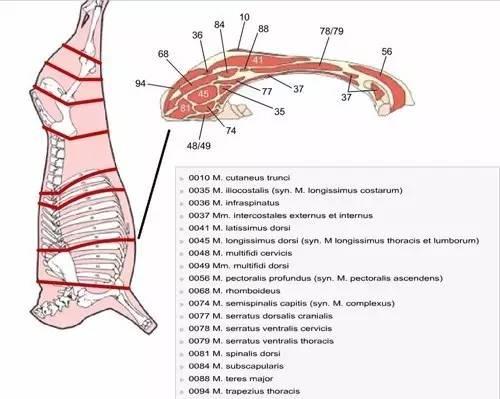

如今我們來看一下橫截面。

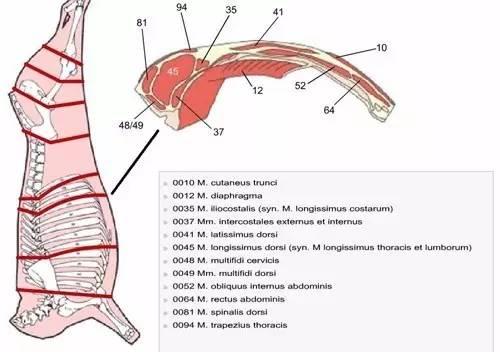

坑腩包羅了貼著肋骨的筋膜,以及圖中0037的肋間外肌/內肌,假如厚一點,估量也會帶著脂肪和上部其它肌肉。

崩沙腩,是牛的橫膈膜,筋膜連著少許的肉,肥瘦剛剛好。

橫膈膜在腔內,也就是肋骨外面,兩端連在肋骨,而不是整個貼著。而下面提到的坑腩,是在肋骨間和肋骨里面。

鄙人圖,就是0012的部位。

爽腩,又稱牛白腩,割出來后就是一塊薄薄的筋膜,口感帶韌性,爽而脆。

而爽腩的地位,就在站立的牛的腹部正下方,與坑腩銜接。

挽手腩,望文生義就是筋膜、軟膏都有的部位,從第一張圖也可以看出來,銜接在爽腩和坑腩之間。

有圖指示的就是這4個部位了,別的兩個詞如腩底、腩角則指代得不是很清楚,有些看描繪是挽手腩,有些是爽腩。

但回到最后的成績,滿街的牛腩,特別是在非北方言語地域,估量從brisket,plate到flank,整個牛胸腹部的肉,甚至包羅chuck的某些部位,都可以叫做牛腩,由于反正做成紅燒或許咖喱味,也不必然可以吃出來。