很多廚友都覺得雞有什么好寫的,天天都看失掉,其實雞是一種神奇的食物。天生鮮美,單獨撐起一道菜也不怯場,但又沒什么特立獨行的性情,縱不雅中國各地,無論飲食習氣相差多大,都能用雞做出契合外地口味的招牌菜。

更神奇的是,各地口味一旦與雞結合,就變得人見人愛花見花開,甚至能在不同菜系之間通行無阻。譬如宮保雞丁降生于四川,卻成了北京餐館里最罕見的家常菜。三杯雞 來自江西,卻成了臺灣菜的代表。

明天,就跟著小編來看看,一只神奇的雞是如何入鄉隨俗,一步步降服全國人民的味蕾的?

廣東 | 白切雞

在廣東人看來,白切是對一只好雞最大的尊重。

外地人初嘗廣東白切雞,普通都要猶疑一陣子。雞肉素面朝天,骨髓中甚至泛著血紅,這怎樣能吃?

但廣東人就是喜歡這種不加雕飾的本味。兩斤擺布,沒下過蛋的“處女雞”,廣東稱其為“雞項”,是白切雞最好的原料。烹制的順序叫“浸雞” ,一大鍋水燒至將開未開,水里冒出蝦眼般的小泡泡時,就將整只雞浸入,煮至剛熟,立刻放入冰水中“過冷河”。如此浸出的雞,肉嫩而皮滑,連蘸醬油都嫌搶味,用沙姜、蔥蒜和熟油調一碟蘸料 ,就足以帶出雞肉的自然鮮美。

白切雞的上佳原料,無疑是清遠麻雞 。清遠雞皮薄骨軟,早在宋朝就已備受推崇。1972年,尼克松訪華時,周恩來為其舉行的宴席上就有清遠雞。尼克松吃得不亦樂乎,問這是什么雞,翻譯一時不知如何委婉表達“處女雞”,周恩來機智救場:“ 這是清遠一只公雞的未婚妻。” 于是大家一笑,賓主盡歡。

上海 | 白斬雞

廣東人屢屢謳歌自家白切雞時,上海人總要跳出來不服:有撒了不起的,阿拉也有!

白切雞、白斬雞實為一物,廣東兩種稱謂通行,但上海人稱其為“白斬雞”略多些,用的是浦東、嘉興、湖州等地出產的三黃雞 。做法倒是和廣東相差不大,都是整只雞入鍋浸燙,只不外浸的是沸水,煮的工夫也長些 。

上海人吃白斬雞,普通配醬油,有時再調些蔥姜末出來。除了雞的本體之外,一絲不茍的上海人也不放過任何邊角余料。帶骨雞肉切塊紅燒就是雞骨醬 ,配面條最合宜;雞血、雞雜可以倒騰出一碗暖洋洋的血湯 ;就連雞汁也能調成雞粥 ,或是煮面、拌面,一滴也不糜費。

云南 | 汽鍋雞

白切雞用水煮,難免有些鮮味散到水里,雞的狂熱分子們往往對此表示十分心痛。這時分,就該祭出大云南的汽鍋雞了。

都說汽鍋是乾隆年間云南建水縣的廚師首創的,其實商朝殷墟婦好墓中就曾經出土過相似的青銅汽鍋。不外,汽鍋雞確實是從云南盛行起來的。用陶制汽鍋 裝好雞塊,連鍋一同,放入大鍋中蒸煮兩三個小時 ,水汽沿鍋中空管騰起,云蒸霧繞,滴滴凝煉,萃取出雞肉中原汁原味的鮮甜。

也難怪汪曾祺會對云南汽鍋雞念念不忘,甚至以為全國各種做法的雞中,汽鍋雞當推第一。畢竟,一只雞經過這樣耐煩而漫長的閉門修煉,想不好吃也難啊。

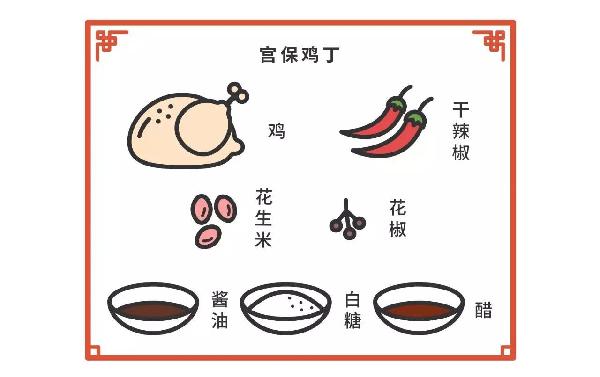

四川 | 宮保雞丁

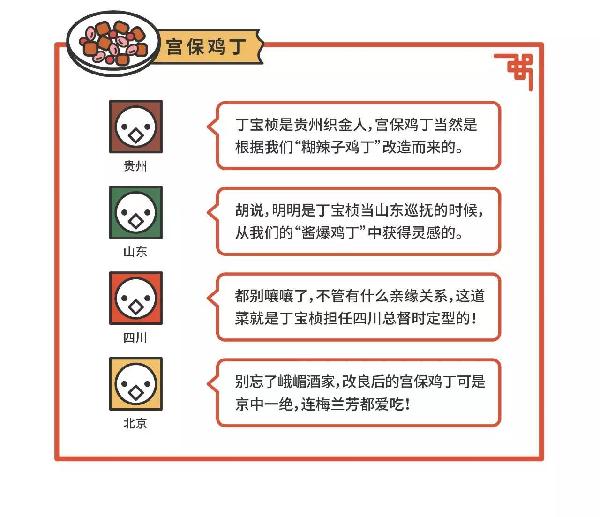

別的特征雞饌,大多是地域相近的兩個城市或省份在搶奪創造權。宮保雞丁可就兇猛了——四川人、山東人、北京人、貴州人全都說這是自家招牌菜 。

宮保雞丁的開創人普通以為是清末官員丁寶楨,他曾被封為“太子少保”,人稱丁宮保,這道菜因此得名。

但丁寶楨出生于貴州,又先后在山東、四川任職,宮保雞丁的血緣也因此撲朔迷離,各地人們各執一詞:

但不論怎樣說,四川版宮保雞丁確實傳播最廣,考究也最多。正宗宮保雞丁的“糊辣荔枝味”,是用干辣椒和花椒以溫火炒出香氣,又用糖、醋調出相似荔枝的微酸回甜。宮保雞丁的主料也只要雞丁和花生兩樣, 加黃瓜丁、胡蘿卜丁甚至土豆丁都是異端,該當被打入“食堂菜系”中去 。

文革時期,“宮保雞丁”一名因帶有封建顏色,一度自愿改為“烘爆雞丁”,但并不代表它要經過爆炒。如今很多小飯館將“宮保”寫作“宮爆”,其實是以訛傳訛罷了。

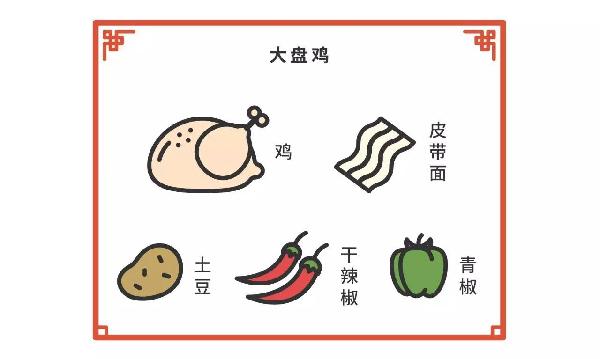

新疆|大盤雞

全國各地的雞是縱橫萬里的江湖,而新疆大盤雞本身就能構成一個風起云涌的三國。

大盤雞的來源地有三個說法。一是伊犁 ,說大盤雞后來是宮廷菜,清朝名將左宗棠將其帶來伊犁,又加以改造,遂成大盤雞,但這個說法并沒有多少可信度。

柴窩堡大盤雞

至于柴窩堡 [pù] 大盤雞 ,聽說是一個湖南人在柴窩堡開的路邊小飯館開創的,也許由于如此,也有不少人直接叫它辣子雞 。干紅辣皮子和雞塊炒成一大盤,辣得簡約拖拉不動聲色,也沒有平和的湯汁來拌面,最多給你配幾個圓滾滾的花卷。怕辣?怕辣就去吃沙灣大盤雞好了。

沙灣大盤雞

沙灣大盤雞 無疑是承受度最高的大盤雞,在新疆之外,各地人民所見的土豆+雞塊+青椒+皮帶面 的組合,大多出自沙灣一脈。大盤雞最后是為長途車司機預備的。312國道穿沙灣而過,許多司時機在這里歇腳,沙灣自然也成了小飯館聚集地。但司機半途泊車,不太能夠點幾個小菜細嚼慢咽,需求一道下酒下飯的硬菜。因而,廚師將開胃的辣椒和雞同炒,參加土豆,燒成特別頂飽的一大盤。再下一盤“拉便條”,鮮辣湯汁和面一拌,就足以處理一餐。

這道菜最后都用粗暴大瓷盤盛著,“大盤雞”就被叫成了專有名詞,決不克不及叫中盤雞小盤雞,嗯,無論用多小的盤裝都不可。

江西|三杯雞

沒錯,三杯雞發源于江西 ,不是臺灣,不是臺灣,不是臺灣。

所謂“三杯”,最早是一杯豬油、一杯甜米酒、一杯醬油 作為調料,不加水也不加鹽,用砂鍋將雞塊煨得酥軟入味,咸香下飯。后來傳到臺灣,才將厚膩豬油改成黑麻油,又參加九層塔、姜、蒜提香,和江西的原汁原味比起來,又是另一種作風。

三杯雞的來源有好幾個版本的傳說,傳播最廣的說法是,文天祥被俘后關押在燕京牢獄中,一位老婆婆帶著雞和酒到獄中探視,聽說文天祥次日就要被處斬,請獄卒幫助,將雞、酒與少許調料一同燉熟,呈給文天祥,算是“最初的晚餐”。獄卒是江西寧都人,后來將這種做法帶回家鄉并停止改進,就成了三杯雞。

這傳說當然不靠譜,可是在粗陋獄中仍能化身為人世至味的,大約也只要雞了。

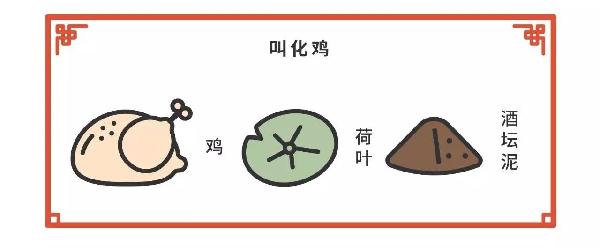

常熟|叫化雞

普通的中央名菜,總要與名人掛鉤,弄個玄之又玄的來頭,才干顯示出“名菜”的身份,唯有江蘇常熟叫化雞是例外。

叫化雞的傳說很復雜。一個叫花子揀到一只雞,卻苦于沒有烹飪工具,干脆直接殺了雞后,用泥巴裹住,放入柴火中煨烤。烤干的泥殼黏去雞毛,剩下香氣四溢的整雞,想想都覺得誘人。

金庸大約也是叫化雞的擁躉 ,在《射雕英雄傳》里讓黃蓉偷了只公雞,裹了泥巴來烤,竟然引來了“叫化祖宗”洪七公,可見叫花雞真實是魅力無量。

但如此粗陋的制法只是官方傳說,清代《調鼎集》中記載的“荷葉 包雞” 做法可要復雜得多,整雞處置好后,在雞腹中塞入香菇、鮮筍、火腿丁,覆以荷葉,再裹黃泥 ,方可燒制。先人進一步改良配方,雞要先用紹酒腌制,低賤的黃泥改成了香氣四溢的酒壇泥,肚里塞的資料也越來越初級,雖也鮮美,卻總覺得雞的配角光環被減弱許多,少了金庸老爺子筆下那種裹泥烤雞的野趣。

浙江杭州也有相似的“叫化童雞” ,知名在常熟叫化雞之后。但浙江人說常熟叫化雞用的是紹酒的封口泥,顯然是受杭州做法影響。兩邊各執一詞,也不知誰是正主。但我等吃瓜群眾才顧不得那么多呢,反正,好吃就行!

西南|小雞燉蘑菇

西南以燉菜出名,而其中最有名的莫過于小雞燉蘑菇。

小雞燉蘑菇、豬肉燉粉條、排骨燉豆角之流,是西南人宴客層次的標識。小雞燉蘑菇居于首位,是女婿上門時必備的菜式。民諺云:“姑爺領進門,小雞嚇掉魂。” 毛腳女婿初次登門,丈母娘必得磨刀霍霍向小雞,不然女婿就得擔憂本人沒被相中了。

所謂“小雞”,指的是童子雞 ,若是野生的“笨雞”自然更好,肉質細嫩,香氣濃得像是把普通雞打了個緊縮包。野生榛蘑 是西南特產,恰能烘托出雞肉鮮味。但吃貨如企鵝君,每次都專挑外面的粉條來吃。本來寡淡的粉條吸飽湯汁,燉得順滑入味,吸溜一口幾乎能上天。

山東|德州扒雞

首先要明白一件事:德州扒雞是山東特產,不是德克薩斯州特產,跟德州撲克和電鋸殺人狂都沒有血緣關系。

中國人對德州扒雞的初印象,大多始于火車。尤其是經過山東的火車,乘務員在叫賣“啤酒飲料礦泉水,花生瓜子八寶粥”之后,往往還要跟上一句抑揚頓挫的“熱盒飯啦!德州扒雞啦!”

其實德州扒雞在成為高鐵快餐之前,曾有一段顯赫的歷史。京杭大運河穿城而過,德州在明代就已成為了水陸交通的重要樞紐,事先已有不少人家在碼頭、集市上叫賣燒雞。到了清朝,德州扒雞已出名于南方,成為宮廷貢品,聽說連康熙皇帝都曾為其題詞 。

到了20世紀,津浦鐵路和石德鐵路通車,客流源源不時,德州扒雞自此揚名天下。扒雞做法也愈發考究,活雞處置好后,要周身涂飴糖或蜂蜜,油炸至金黃色,再用老湯加各種香料燉煮七八個小時 ,直燉到骨酥肉嫩,悄悄一抖便骨肉別離,刀叉碗筷都不必,在火車上啃起來,能播種不少羨慕的目光。

只不外真空包裝的扒雞畢竟失了風味,仔細的吃貨會專門去德州外地美食城,尋覓新穎出爐,熱火朝天的一只雞,那才是德州扒雞該有的美味呢。