對那些嗜火鍋如命的食客來說,能豪吃一頓麻辣鮮香的火鍋真是人生樂事,那辣爽的滋味幾乎能繞齒三月而不停。不外比來一些報道能夠讓食客們心中泛起了小九九:火鍋這么好吃,是由于有不良商家加了罌粟殼!你看,我們就在火鍋里吃到了奇異的果子。

你見過的果子是這種嗎?別擔憂,這不是罌粟殼。

其實,只需燉過肉,就會曉得這種黑褐色、橢圓形,外表凸凹不服的家伙,只是廚房中罕見的調料草果罷了。雖然的確有不良商家守法添加罌粟成分,但把草果認成罌粟可是冤枉了壞人。

把罌粟殼和草果弄混,相對不是一團體兩團體犯的錯誤,很多媒體舊事重復把草果當成罌粟殼來報道,讓人們對罌粟殼的恐慌進一步晉級——所以分清楚誰是罌粟殼,誰是被冤枉的,還是挺重要的。明天紅廚網就和各位廚師冤家一同為草果昭雪,讓食客不再擔驚受怕!

只看外形惹的禍

罌粟最為人所熟知的,除了鴉片,能夠就是那妖冶的花朵了。不外,認得罌粟花的人不少,真正見過罌粟果的人還真不多。其實,罌粟果實的外形從它的名字就能略窺一二。“罌”字在現代,指的是一種肚子大而口小的瓦罐,而“粟”字大家都曉得,指的是小米。所以把這二字放在一同,就是罌粟果實的典型抽象:果實圓而潤滑,好似一個瓦罐,外面裝著如小米普通的種子。所以,罌粟還有“米殼花”、“米囊花”的別號。

除了別致的外形,罌粟果實還有一個更為明顯的特征:在它的頂端,具有一個扁盤,邊緣呈放射狀,好似戴了一頂皇冠。這其實是罌粟的柱頭彼此結合而成的。當罌粟果實成熟之時,這頂“皇冠”之下會裂開一圈孔道,褐色的小米般的種子就從這些孔道中掉落出來,持續開拓新的領地。

罌粟殼外表較為潤滑,有典型的“皇冠”構造,外部有褐色種子。

現實上,人們不罕見到罌粟果是情有可原的。畢竟罌粟在我國屬于毒品原植物,私自種植是合法的。而罌粟在收割之后要將可以榨油和入藥的種子別離出來,所以通常會將殼破碎開來。因而即便是藥房之中,多見的也只是罌粟殼的碎片。

在已經查處過的一些在火鍋中合法添加罌粟成分的案件中,簡直都是參加的碎片或磨制成的粉末。要真能從火鍋里撈出完好的罌粟殼,那商家不免也太過明目張膽了——雖然參加的量不必然能讓人上癮,但這是鐵定的守法行為。

草果及其構造

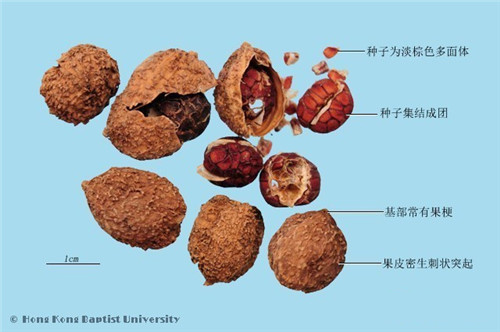

假如細心察看,草果和罌粟殼的差別還是相當大的。草果短少罌粟那標記性的“皇冠”,截面略呈三棱形,并且身上也具有很多凸凹不服的溝槽。假如咬開可以發現,外面含有的是幾十粒聚在一團、有棱有角小黑石子普通的種子。其實,在餐桌上更好分辨:由于草果通常都是整顆丟入鍋中熬煮的。

草果和它的調料親屬

假如撇開餐桌,單從分類下去看,罌粟和草果那更是風馬牛不相及。它們二者間的關系,更像是魚和鯨的關系。

姜科植物以其體內豐厚的揮發油類物質而出名。作為姜科植物散布中心之一的東亞和南亞地域,“近水樓臺先得月”的時機讓這一地域的人們得以開收回許多別具風味的姜科植物。這些植物所具有的揮發油能帶來香辛之感,它們極大地豐厚了我們的味覺。

姜科植物的地下塊莖是揮發油的次要倉庫之一:我們熟習的生姜,就是姜科植物的“科長”姜的地下莖,就是最重要的香辛料之一;而來姜黃塊莖磨制成的姜黃粉,除了帶有香辛之味外,還是給咖喱染上金黃的配角。此外,高良姜、沙姜等,也是西北亞料理中的常用香料。

生姜和姜黃辨別來源于姜和姜黃的塊莖,將枯燥的姜黃塊莖磨粉,就可以失掉姜黃粉。

而草果,則代表了姜科植物中“果實派”。和姜不同,它的果實中不含有出現辣味的姜辣素,而更多的含有桉油素、香葉醇、檸檬醛等香味揮發性物質,因而它少了姜的辛辣,而多了苦澀之味。用它和肉煨燉,可以去腥提香,所以它是燉肉調料中不成或缺的一員。

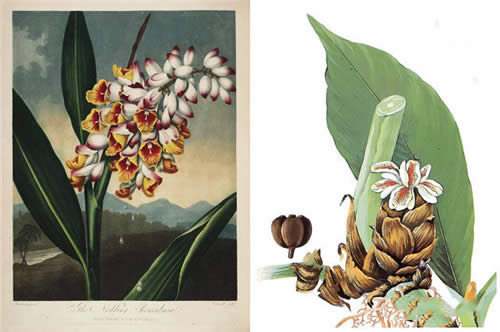

植株草果果實。

當然,姜科中的“果實派”并非只要草果一種。草果所屬的豆蔻屬就是果實派能人輩出之地,除了草果外,白豆蔻也是豆蔻屬中有名的香料植物。

和草果不同,白豆蔻的果實顏色較淺,外形出現分明的三棱狀,并且易于開裂,顯露外面深褐色的種子。通常,白豆蔻被磨成粉,和胡椒、肉桂等諧和成香粉運用。

此外,入藥罕見的砂仁也是豆蔻屬的成員。不外和前兩者比擬,它的果實外表不是溝槽而是密布突起的小刺,并且在運用時,通常剝去果皮,只留下種子運用——砂仁之名由此而來。

異樣來自于豆蔻屬的白豆蔻和砂仁。

豆蔻是什么?

說到草果所屬的豆蔻屬,很多人的第一反響就是描述青春少女的“豆蔻年華”。不外遺憾的是,成語中的“豆蔻”并非指的是豆蔻屬這一家族,而是指的姜科中另一家族——山姜屬中的艷山姜或草豆蔻。這是為什么呢?

本來,豆蔻屬植物的花序,是直接從根莖處生長出來的,接近于空中;而山姜屬植物的花序則是從枝端生出的。農歷二月時節,正是山姜育苞抽苔的時節,那串白中透粉的花苞柔嫩欲滴,由此有了“豆蔻梢頭二月初”之句。而從地下冒出的豆蔻屬植物的花序顯然不會“梢頭”,并且花樣和花型都遜色不少。

艷山姜(左)的花序和草果(右)的花序完全不是一個畫風。

那么,為何本來屬于山姜的“豆蔻”之名,會落于草果所在之家呢?這大致是由于雖然山姜花大艷麗,但因只產于我國南部,可以入中原和南方,只要其當作藥用的果實及種子,而由于這些果實種子的外形、氣息和異樣作為調料和草藥運用的草果、白豆蔻相似,古人又多不注重實地調查,在傳抄典籍之時不時混雜和傳訛,使得“豆蔻”之名濫加于多種植物之上。

當植物學家們最終根據形狀劃分出豆蔻屬和山姜屬后,“豆蔻”這個屬名就遺憾的歸于草果之家了。但是在種一級的程度,有相當多的非豆蔻屬的植物依然帶著“豆蔻”的名字,依然反映著事先的混亂場面。

幾種帶“豆蔻”二字的植物果實及種子比擬:A. 大高良姜 (紅豆蔻);B. 草豆蔻 ;C,艷山姜 (“草豆蔻”);D. 白豆蔻;E,香豆蔻;F,草果;G小豆蔻

除了來自山姜屬的“豆蔻”外,我們罕見的帶有“豆蔻”之名的香料,還有“小豆蔻”和“肉豆蔻”,但這二者都和植物學上的豆蔻屬沒有關系。小豆蔻雖然也為姜科一員,但由于共同的花型另立一屬,稱小豆蔻屬。它的果實外形略似草果,但更為細長,顏色更綠,因而也有“綠豆蔻”之稱。

而肉豆蔻則關系更為悠遠:它屬于肉豆蔻科肉豆蔻屬,自身是高達數米的喬木,我們運用的,是肉豆蔻枯燥的假種皮或種仁磨制成的粉末。

小豆蔻和肉豆蔻都非我國原產,而是辨別來自于印度南部和東印度群島。只不外它們兩者和我國南部所產的正版豆蔻一樣,果實都具有濃郁安慰的氣息,因而也就以“豆蔻”之名相稱了。

肉豆蔻的運用部位是白色的假種皮和外部的種仁。

所以可見,無論是將草果認作罌粟殼,還是各種混亂的“豆蔻”,歸根究竟都是犯了“只看外表不看實質”的錯誤。大千世界,萬物斑斕,只要剝去假裝的表象,抓住事物的實質,才干愈加接近本相。異樣的,做壞事物的實質,才不會由于追求表象而迷失標的目的。

就比如一鍋火鍋,用料扎實、以誠待客,自然不用擔憂回頭客不來;而為了這一目的違規添加合法物質,那才是舍本求末。